Il racconto del mito di Eracle è collegato alla nostra recensione della collana “Grandi Miti Greci”, Volume 15: Eracle – L’eroe più popolare

Il racconto del mito di Eracle è collegato alla nostra recensione della collana “Grandi Miti Greci”, Volume 15: Eracle – L’eroe più popolare

Prima di questo post, se non l’hai ancora letto, leggi: Il mito di Eracle (Parte 1 di 11): nascita e giovinezza

Giunto al diciottesimo anno di età. Eracle lasciò le mandrie e si preparò ad affrontare il leone del Citerone, che faceva strage tra il bestiame di Anfitrione e del suo vicino re Tespio, chiamato anche Testio. Il leone aveva un’altra tana sul monte Elicona, ai piedi del quale si trova la città di Tespia. L’Elicona fu sempre un monte gaio; i Tespi vi celebrano un’antica festa in onore delle Muse e si dilettano in giochi amorosi sulle sue pendici, attorno alla statua di Eros, loro patrono. Re Tespio ebbe cinquanta figlie da sua moglie Megamede, figlia di Arneo, gaia come tutte le donne tespie. Per timore che esse si unissero a uomini indegni di loro, Tespio decise che ciascuna avesse un figlio da Eracle, che era impegnato tutto il giorno nella caccia al leone. Eracle infatti dormì a Tespia per cinquanta notti di seguito. «Ti darò mia figlia maggiore Procri come compagna», disse Tespio a Eracle con cordialità ospitale. Ma poi fece in modo che a Procri si sostituissero le sorelle, una notte per ciascuna, finché tutte si giacquero con Eracle. Altri tuttavia dicono che Eracle le deflorò tutte in un’unica notte, e che soltanto una si rifiutò al suo amplesso e rimase vergine fino alla morte, servendo come sacerdotessa nel santuario di Tespia; perché ancor oggi la sacerdotessa tespia deve essere vergine. Tuttavia Eracle generò cinquantuno figli dalle figlie di Tespio, perché Procri, la maggiore, ebbe due gemelli, Antileone e Ippeo, e la più giovane altri due. Stanato finalmente il leone, lo uccise con una clava grezza fatta del legno di un olivo che aveva sradicato sull’Elicona. Eracle poi indossò la pelle della belva le cui fauci spalancate fungevano da elmo. Altri però dicono che egli si rivestì con la pelle del leone Nemeo, oppure di un’altra belva che uccise a Teumesso, presso Tebe, mentre il merito di aver ucciso il leone del Citerone spetta a Alcatoo.

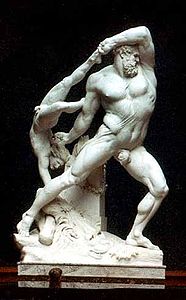

Alcuni anni prima degli eventi ora narrati, durante la festa di Posidone a Onchesto, un incidente di poco conto suscitò la collera dei Tebani, e allora l’auriga Meneceo scagliò un sasso che ferì mortalmente il re Climeno, che discendeva da Minia. Climeno, agonizzante, fu riportato a Orcomeno e laggiù, mentre esalava l’ultimo respiro, ingiunse ai propri figli di vendicarlo. Il maggiore di costoro, Ergine, che ebbe come madre la principessa beota Budea o Buzige, raccolse un esercito, marciò contro i Tebani e rovinosamente li sconfisse, Secondo i termini della resa, confermati da solenni giuramenti, i Tebani avrebbero dovuto pagare a Ergino un tributo annuale di cento capi di bestiame, per venti anni di seguito, in espiazione dell’assassinio di Climeno. Eracle, di ritorno dall’Elicona, si imbatté negli araldi mini che venivano a raccogliere il bestiame in terra tebana. Eracle chiese quale fosse la meta del loro viaggio, ed essi con tono sprezzante risposero che dovevano ricordare ai Tebani l’atto di clemenza di Ergino, il quale si era limitato a esigere una mandria di cento capi invece di mozzare le orecchie, il naso e le mani di ogni cittadino di Tebe. «Un simile tributo sta davvero tanto a cuore a Ergine?» replicò Eracle furibondo. Poi mutilò gli araldi nel modo da essi descritto, e li rimandò a Orcomeno, le estremità sanguinanti legate con una corda attorno al collo. Quando Ergino pretese che gli si consegnasse l’autore di così oltraggioso misfatto, re Creonte sarebbe stato disposto a obbedire, perché i Mini avevano disarmato i Tebani; ne egli poteva sperare nell’amichevole intervento dei suoi vicini in una situazione tanto grave. Ma Eracle convinse i camerati più giovani a battersi per la libertà. Si recò allora in tutti i templi della città, raccolse le lance, gli scudi, gli elmi, le corazze, gli schinieri e le spade che erano stati offerti agli dei in ricordo di vittoriose battaglie, e Atena, che molto apprezzò quel gesto, li adattò alla corporatura di Eracle e dei suoi amici. Così Eracle poté equipaggiare ogni Tebano in età di combattere, gli insegnò l’uso delle armi ed egli stesso assunse il comando dell’esercito. Un oracolo gli promise la vittoria se la persona che avesse i più nobili natali in Tebe si fosse tolta la vita. Tutti gli sguardi si appuntarono allora su Antipeno, un discendente degli Sparti, ma visto che egli indugiava a morire per il bene comune, le sue figlie Androclea e Aloide si sacrificarono in vece sua, e furono in seguito onorate come eroine nel tempio di Artemide. I Mini frattanto si preparavano a marciare su Tebe, ma Eracle tese loro un’imboscata in uno stretto valico, uccise Ergino e la maggior parte dei capitani. Questa vittoria, ottenuta con un pugno d’uomini, fu subito sfruttata da Eracle che calò su Orcomeno, ne abbatté le porte, saccheggiò il palazzo reale e obbligò i Mini a pagare a Tebe un doppio tributo. Inoltre ostruì i due canali, costruiti dagli antichi Mini per irrigare i loro ricchi campi di grano con le acque del Cefiso. Scopo principale di questo attacco fu immobilizzare la cavalleria dei Mini, loro arma più temibile, e di condurre la guerra sulle colline, dove Eracle poteva battersi con eguale vantaggio; ma poiché egli era sinceramente amico di tutto il genere umano, in seguito sgombrò di nuovo quei canali. Il tempio di Eracle Legatore di cavalli a Tebe ricorda un episodio di quella campagna: Eracle si introdusse di notte nel campo nemico e, dopo aver rubato i cavalli che legò a degli alberi in una località molto lontana, passò i guerrieri addormentati a fil di spada. Sventuratamente Anfitrione, suo padre putativo, fu ucciso nella battaglia. Al suo ritorno a Tebe, Eracle dedicò un altare a Zeus Protettore, un leone di pietra ad Artemide e due altri simulacri pure di pietra ad Atena Armata. Dato che gli dei non avevano punito Eracle per il trattamento inflitto ai messaggeri di Ergine, i Tebani si permisero di onorarlo con una statua, detta di Eracle che mozza i nasi. Secondo un’altra versione, Ergine sopravvisse alla sconfitta dei Mini e fu uno degli Argonauti che riportarono il Vello d’Oro dalla Colchide. Per molti anni egli si adoperò a ricostituire la perduta fortuna, e alla fine si ritrovò di nuovo ricchissimo, ma vecchio e senza prole. Un oracolo gli consigliò di mettere un nuovo coltellaccio sul logoro coltro dell’aratro, e allora Ergine sposò una giovane moglie, che gli generò Trofoni e Agamede, i famosi architetti, e anche Azeo.

La vittoria sui Mini fece di Eracle l’eroe più famoso di tutta la Grecia e come ricompensa re Creonte gli diede in sposa sua figlia Megara o Megera e lo nominò protettore della città, mentre Ificle sposò la figlia più giovane. Alcuni dicono che Eracle ebbe due figli da Megara; altri, che ne ebbe tre, quattro e persino otto. Essi sono chiamati gli Alcaldi. Eracle in seguito sconfisse Pirecmo, re degli Eubei, che aveva marciato su Tebe a fianco dei Mini; e sparse il terrore in Grecia ordinando che il suo corpo fosse legato a due cavalli che galoppavano in opposte direzioni e, così dilaniato, fosse poi esposto senza sepoltura sulle rive del Eracleo, in un punto detto dei Puledri di Pirecmo, ancora si sente l’eco di un nitrito quando vi si portai cavalli all’abbeverata. Era, seccata dai successi di Eracle, lo fece impazzire. Dapprima egli assalì il suo carissimo nipote Iolao, il figlio maggiore di Ificle, che riuscì a sfuggire ai suoi attacchi; poi, scambiando sei dei propri figli per dei nemici, li passò a fil di spada e ne gettò i corpi su un rogo, con i cadaveri di altri due figli di Ificle: tutti assieme, i ragazzi stavano facendo esercizi militari. I Tebani celebrano ogni anno una festa in onore di queste otto vittime. Il primo giorno si offrono sacrifici e i fuochi ardono per tutta la notte; il secondo si svolgono i giochi funebri e il vincitore è incoronato con bianco mirto. I celebranti piangono al ricordo del brillante destino che attendeva i figli di Eracle. Uno di essi avrebbe governato su Argo, occupando il trono di Euristeo, ed Eracle avrebbe gettato la pelle del leone sopra le sue spalle; un altro sarebbe divenuto re di Tebe, e nella sua destra Eracle avrebbe posto la mazza della difesa, equivoco dono di Dedalo; a un terzo era stata promessa Ecalia, che in seguito Eracle rase al suolo; le spose più degne erano state scelte per ciascuno di loro e garantivano alleanze con Atene, Tebe e Sparta. Così grande affetto Eracle nutriva per questi suoi figli, che taluni ora negano che egli li abbia uccisi e preferiscono supporre che i giovani fossero assassinati a tradimento da qualcuno degli ospiti di Eracle: da Lieo, forse; o, come pensa Socrate, da Augi.

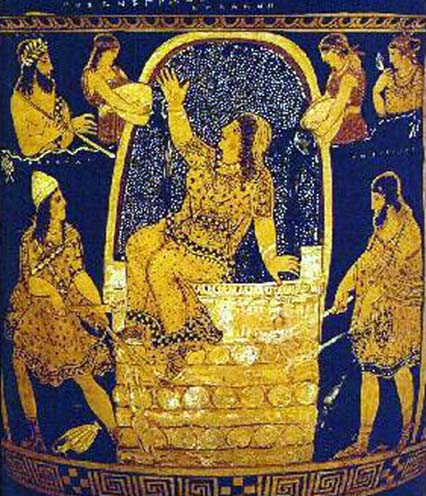

Quando Eracle ricuperò la ragione, si chiuse in una camera buia per alcuni giorni, evitando il contatto con i suoi simili; poi, purificato da re Tespio, si recò a Delfi per chiedere che cosa dovesse fare. La Pizia si rivolse a lui chiamandolo per la prima volta Eracle e non Palemone e gli consigliò di fissare la sua residenza a Tirinto, di servire Euristeo per dodici anni e di compiere tutte le Fatiche che Euristeo stesso ritenesse opportuno di imporgli. Come compenso gli sarebbe stata concessa l’immortalità. A tale annuncio Eracle cadde in una cupa disperazione, poiché gli ripugnava di servire un uomo che sapeva essergli di molto inferiore; tuttavia non osava opporsi al volere di Zeus. Molti amici lo confortarono in quella circostanza; e infine, quando il passar del tempo ebbe in qualche modo alleviato il suo dolore, egli si mise a disposizione di Euristeo. Altri tuttavia ritengono che soltanto al suo ritorno dal Tartaro Eracle impazzì e uccise i suoi figli; secondo costoro egli uccise anche Megara e la Pitonessa gli disse: «Tu non sarai più chiamato Palemone! Apollo ti da il nome di Eracle, poiché Era ti concede fama imperitura tra i mortali!» Come se egli avesse reso alla dea un grande servigio. Altri ancora dicono che Eracle fu l’amante di Euristeo e che compì le dodici Fatiche per fargli piacere; e altri, infine, che egli accettò di addossarsi tali fatiche purché Euristeo annullasse la sentenza di esilio pronunciata contro Anfitrione. Fu detto che, quando Eracle iniziò le sue Fatiche Ermete gli donò una spada. Apollo un arco con frecce ben levigate e adorne di piume d’aquila, Efesto una corazza d’oro e Atena un mantello. Oppure che Atena gli donò la corazza ed Efesto bronzei schinieri e un elmo adamantino. Atena ed Efesto, a quanto pare, gareggiarono nel beneficare Eracle: l’una gli concesse di apprezzare le gioie domestiche, l’altro gli assicurò protezione nei pericoli della guerra. Una coppia di cavalli fu il dono di Poseidone; quello di Zeus un magnifico e infrangibile scudo. Molte leggende nacquero attorno a questo scudo che era di smalto, avorio, elettro, oro e lapislazzuli. Inoltre, le teste di dodici serpenti incise tutt’attorno alla fascia dello scudo facevano scattare le fauci ogni qualvolta Eracle iniziava una battaglia, terrificando i suoi avversari. Eracle, in verità, disprezzava le armature e, dopo la sua prima Fatica, non portava con sé nemmeno la lancia: si affidava alla clava, all’arco e alle frecce. Raramente si servì della clava dalla bronzea punta che gli aveva donato Efesto, preferendole quelle che egli stesso aveva ricavate da un tronco di oleastro: la prima sull’Elicona, nei pressi di Nemea, la seconda sulle spiagge del mare Saronico. Quest’ultima fu la clava che, nel corso della sua visita a Trezene, egli lasciò ai piedi del simulacro di Ermete. Il legno attecchì, germogliò, ed è ora un albero maestoso. Iolao, nipote di Eracle, partecipò alle sue Fatiche come auriga o come reggitore di scudo.

Quando Eracle ricuperò la ragione, si chiuse in una camera buia per alcuni giorni, evitando il contatto con i suoi simili; poi, purificato da re Tespio, si recò a Delfi per chiedere che cosa dovesse fare. La Pizia si rivolse a lui chiamandolo per la prima volta Eracle e non Palemone e gli consigliò di fissare la sua residenza a Tirinto, di servire Euristeo per dodici anni e di compiere tutte le Fatiche che Euristeo stesso ritenesse opportuno di imporgli. Come compenso gli sarebbe stata concessa l’immortalità. A tale annuncio Eracle cadde in una cupa disperazione, poiché gli ripugnava di servire un uomo che sapeva essergli di molto inferiore; tuttavia non osava opporsi al volere di Zeus. Molti amici lo confortarono in quella circostanza; e infine, quando il passar del tempo ebbe in qualche modo alleviato il suo dolore, egli si mise a disposizione di Euristeo. Altri tuttavia ritengono che soltanto al suo ritorno dal Tartaro Eracle impazzì e uccise i suoi figli; secondo costoro egli uccise anche Megara e la Pitonessa gli disse: «Tu non sarai più chiamato Palemone! Apollo ti da il nome di Eracle, poiché Era ti concede fama imperitura tra i mortali!» Come se egli avesse reso alla dea un grande servigio. Altri ancora dicono che Eracle fu l’amante di Euristeo e che compì le dodici Fatiche per fargli piacere; e altri, infine, che egli accettò di addossarsi tali fatiche purché Euristeo annullasse la sentenza di esilio pronunciata contro Anfitrione. Fu detto che, quando Eracle iniziò le sue Fatiche Ermete gli donò una spada. Apollo un arco con frecce ben levigate e adorne di piume d’aquila, Efesto una corazza d’oro e Atena un mantello. Oppure che Atena gli donò la corazza ed Efesto bronzei schinieri e un elmo adamantino. Atena ed Efesto, a quanto pare, gareggiarono nel beneficare Eracle: l’una gli concesse di apprezzare le gioie domestiche, l’altro gli assicurò protezione nei pericoli della guerra. Una coppia di cavalli fu il dono di Poseidone; quello di Zeus un magnifico e infrangibile scudo. Molte leggende nacquero attorno a questo scudo che era di smalto, avorio, elettro, oro e lapislazzuli. Inoltre, le teste di dodici serpenti incise tutt’attorno alla fascia dello scudo facevano scattare le fauci ogni qualvolta Eracle iniziava una battaglia, terrificando i suoi avversari. Eracle, in verità, disprezzava le armature e, dopo la sua prima Fatica, non portava con sé nemmeno la lancia: si affidava alla clava, all’arco e alle frecce. Raramente si servì della clava dalla bronzea punta che gli aveva donato Efesto, preferendole quelle che egli stesso aveva ricavate da un tronco di oleastro: la prima sull’Elicona, nei pressi di Nemea, la seconda sulle spiagge del mare Saronico. Quest’ultima fu la clava che, nel corso della sua visita a Trezene, egli lasciò ai piedi del simulacro di Ermete. Il legno attecchì, germogliò, ed è ora un albero maestoso. Iolao, nipote di Eracle, partecipò alle sue Fatiche come auriga o come reggitore di scudo.

Vai a: Le dodici fatiche di Eracle: 1) Il leone di Nemea; 2) L’idra di Lerna

ll mito di Eracle, riassunto dalla versione di Robert Graves ne “I Miti Greci”. Un libro pubblicato da numerose case editrici e che vi consigliamo caldamente. Qua trovate la nostra recensione al volume di Graves.

Il piano dell’opera “Grandi Miti Greci” e recensioni agli altri volumi.

Cosa facciamo noi de La Voce delle Muse

Ti piacciono i nostri post? Vuoi sostenerci con un piccolo contributo? Offrici un caffè

Il racconto del mito di Eracle è collegato alla nostra recensione della collana “Grandi Miti Greci”, Volume 15:

Il racconto del mito di Eracle è collegato alla nostra recensione della collana “Grandi Miti Greci”, Volume 15:  Frattanto, approfittando dell’assenza di Anfitrione, Zeus ne assunse l’aspetto e si presentò ad Alcmena, le assicurò che i suoi fratelli erano ormai vendicati (infatti Anfitrione aveva ottenuto la sospirata vittoria quel mattino stesso) e giacque con lei per una notte che egli fece durare quanto tre. Ermete, per ordine di Zeus, aveva indotto Elio a spegnere i fuochi solari e a trascorrere il dì seguente a casa, mentre le Ore staccavano i cavalli dal suo carro; la procreazione di un grande eroe quale Zeus aveva in mente non era infatti cosa che si potesse sbrigare in fretta. Elio obbedì, rimpiangendo tuttavia i vecchi tempi, quando il giorno era il giorno e la notte la notte e quando Crono, allora dio onnipotente, non abbandonava la moglie fedele per andarsene a Tebe in cerca di avventure. Ermete poi ordinò alla Luna di rallentare il suo corso, e al Sonno di intorpidire le menti degli uomini affinché non si accorgessero di quanto stava accadendo. Alcmena, tratta in inganno, ascoltò con gioia quanto Zeus le raccontava sulla clamorosa sconfitta inflitta a Pterelao a Ecalia, e godette innocentemente delle gioie coniugali col suo supposto marito per trentasei ore intere. Il giorno seguente, quando Anfitrione ritornò, esaltato dalla vittoria e dalla passione per Alcmena, non fu accolto nel letto coniugale col trasporto che si aspettava. «Non abbiamo dormito affatto la scorsa notte», si lagnò Alcmena, «e spero che tu non voglia raccontarmi daccapo la storia delle tue gloriose imprese». Anfitrione, che non riusciva a capire il significato di quella frase consultò il veggente Tiresia e seppe di essere stato cornificato da Zeus; in seguito non osò più giacere con sua moglie, per paura di incorrere nella gelosia divina.

Frattanto, approfittando dell’assenza di Anfitrione, Zeus ne assunse l’aspetto e si presentò ad Alcmena, le assicurò che i suoi fratelli erano ormai vendicati (infatti Anfitrione aveva ottenuto la sospirata vittoria quel mattino stesso) e giacque con lei per una notte che egli fece durare quanto tre. Ermete, per ordine di Zeus, aveva indotto Elio a spegnere i fuochi solari e a trascorrere il dì seguente a casa, mentre le Ore staccavano i cavalli dal suo carro; la procreazione di un grande eroe quale Zeus aveva in mente non era infatti cosa che si potesse sbrigare in fretta. Elio obbedì, rimpiangendo tuttavia i vecchi tempi, quando il giorno era il giorno e la notte la notte e quando Crono, allora dio onnipotente, non abbandonava la moglie fedele per andarsene a Tebe in cerca di avventure. Ermete poi ordinò alla Luna di rallentare il suo corso, e al Sonno di intorpidire le menti degli uomini affinché non si accorgessero di quanto stava accadendo. Alcmena, tratta in inganno, ascoltò con gioia quanto Zeus le raccontava sulla clamorosa sconfitta inflitta a Pterelao a Ecalia, e godette innocentemente delle gioie coniugali col suo supposto marito per trentasei ore intere. Il giorno seguente, quando Anfitrione ritornò, esaltato dalla vittoria e dalla passione per Alcmena, non fu accolto nel letto coniugale col trasporto che si aspettava. «Non abbiamo dormito affatto la scorsa notte», si lagnò Alcmena, «e spero che tu non voglia raccontarmi daccapo la storia delle tue gloriose imprese». Anfitrione, che non riusciva a capire il significato di quella frase consultò il veggente Tiresia e seppe di essere stato cornificato da Zeus; in seguito non osò più giacere con sua moglie, per paura di incorrere nella gelosia divina. I serpenti e la culla – Una sera, quando Eracle aveva otto o dieci mesi o, come altri sostengono, un anno, e non era ancora svezzato, Alcmena, dopo aver lavato e allattato i gemelli, li coricò sotto una coperta di vello di agnello in una culla di bronzo che Anfitrione aveva riportato come bottino dalla sua vittoria su Pterelao. A mezzanotte Era mandò due prodigiosi serpenti dalle scaglie azzurrine nella casa di Anfitrione, col severo ordine di uccidere Eracle. Le porte si aprirono dinanzi a loro ed essi scivolarono sui marmorei pavimenti sino alla camera dei bambini; fiamme schizzavano dai loro occhi e veleno gocciolava dalle loro fauci. I gemelli si destarono e videro i serpenti inarcarsi dinanzi a loro, dardeggiando le lingue biforcute: poiché Zeus di nuovo illuminò la camera di luce divina. Ificle strillò, gettò via le coperte scalciando e nel tentativo di fuggire cadde dalla culla. Le sue grida atterrite, la strana luce che brillava nella camera dei bambini, destarono Alcmena. «Alzati, Anfitrione!» essa gridò. Senza nemmeno indugiare per infilarsi i sandali. Anfitrione balzò dal letto di legno di cedro, afferrò la spada che stava appesa alla parete e la sfilò dal lucido fodero. In quel momento la luce nella camera dei bambini si spense. Gridando agli schiavi addormentati di portare delle torce, Anfitrione varcò la soglia: ed Eracle, che non aveva lanciato nemmeno un gemito, tutto

I serpenti e la culla – Una sera, quando Eracle aveva otto o dieci mesi o, come altri sostengono, un anno, e non era ancora svezzato, Alcmena, dopo aver lavato e allattato i gemelli, li coricò sotto una coperta di vello di agnello in una culla di bronzo che Anfitrione aveva riportato come bottino dalla sua vittoria su Pterelao. A mezzanotte Era mandò due prodigiosi serpenti dalle scaglie azzurrine nella casa di Anfitrione, col severo ordine di uccidere Eracle. Le porte si aprirono dinanzi a loro ed essi scivolarono sui marmorei pavimenti sino alla camera dei bambini; fiamme schizzavano dai loro occhi e veleno gocciolava dalle loro fauci. I gemelli si destarono e videro i serpenti inarcarsi dinanzi a loro, dardeggiando le lingue biforcute: poiché Zeus di nuovo illuminò la camera di luce divina. Ificle strillò, gettò via le coperte scalciando e nel tentativo di fuggire cadde dalla culla. Le sue grida atterrite, la strana luce che brillava nella camera dei bambini, destarono Alcmena. «Alzati, Anfitrione!» essa gridò. Senza nemmeno indugiare per infilarsi i sandali. Anfitrione balzò dal letto di legno di cedro, afferrò la spada che stava appesa alla parete e la sfilò dal lucido fodero. In quel momento la luce nella camera dei bambini si spense. Gridando agli schiavi addormentati di portare delle torce, Anfitrione varcò la soglia: ed Eracle, che non aveva lanciato nemmeno un gemito, tutto “Dice un proverbio antico, diffuso tra i mortali, che il bilancio di una vita, se sia misera o felice, si può fare soltanto quando è ormai finita.” (Sofocle, Trachinie, vv. 1-3)

“Dice un proverbio antico, diffuso tra i mortali, che il bilancio di una vita, se sia misera o felice, si può fare soltanto quando è ormai finita.” (Sofocle, Trachinie, vv. 1-3) Il racconto del mito di Ade e Persefone è collegato alla nostra recensione della collana “Grandi Miti Greci”, Volume 12:

Il racconto del mito di Ade e Persefone è collegato alla nostra recensione della collana “Grandi Miti Greci”, Volume 12:  Il racconto del mito di Fedra è collegato alla nostra recensione della collana “Grandi Miti Greci”, Volume 11:

Il racconto del mito di Fedra è collegato alla nostra recensione della collana “Grandi Miti Greci”, Volume 11: