INTERVISTA a Adriana CAVARERO di Renzo COCCO (da VERONA FEDELE 1° maggio 2022) Noi abbiamo ripreso l’intervista dal sito della RETE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, che ringraziamo!

INTERVISTA a Adriana CAVARERO di Renzo COCCO (da VERONA FEDELE 1° maggio 2022) Noi abbiamo ripreso l’intervista dal sito della RETE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, che ringraziamo!

Adriana CAVARERO nasce a Bra (Cuneo) ne 1947, ma si trasferisce ancora giovane a Verona. Dopo la laurea in Filosofia all’Università di Padova, dove lavora fino al 1984, inizia l’insegnamento all’Università di Verona quale ordinaria di Filosofia politica. Conosciuta per i suoi studi di filosofia antica e di filosofia politica, è stata visiting professor presso importanti Università inglesi e americane quali Warwick, Berkeley, Meg York University e Harvard. Numerose le sue pubblicazioni tradotte in tanti Paesi del mondo. In particolare, ha dato alle stampe studi fondamentali su Platone, Hannah Arendt e sulla questione femminile partendo dai miti e dalla radice greca della violenza occidentale. Il suo ultimo libro, edito da Raffaello Cortina, si intitola “Democrazia sorgiva”. Oggi è professoressa onoraria di Filosofia politica presso l’Università di Verona.

Le immagini che arrivano dall’Ucraina invasa dall’esercito russo di Putin sono terribili e nel contempo tragiche: eccidi di massa di civili innocenti; fosse comuni piene di cadaveri giustiziati con un colpo alla testa; violenze inenarrabili a donne, bambini e anziani; distruzioni di scuole, ospedali, teatri; intere città rase al suolo. Questo intollerabile scempio che suscita orrore pone, anche dal punto di vista etico, una serie di domande che riportano alle radici dell’essere umano: perché la guerra? Quali terribili demoni guidano l’uomo-lupo? Come si può arrivare a tali livelli di mostruosità?

Di questi temi abbiamo parlato con Adriana Cavarero, una delle più note e autorevoli filosofe italiane.

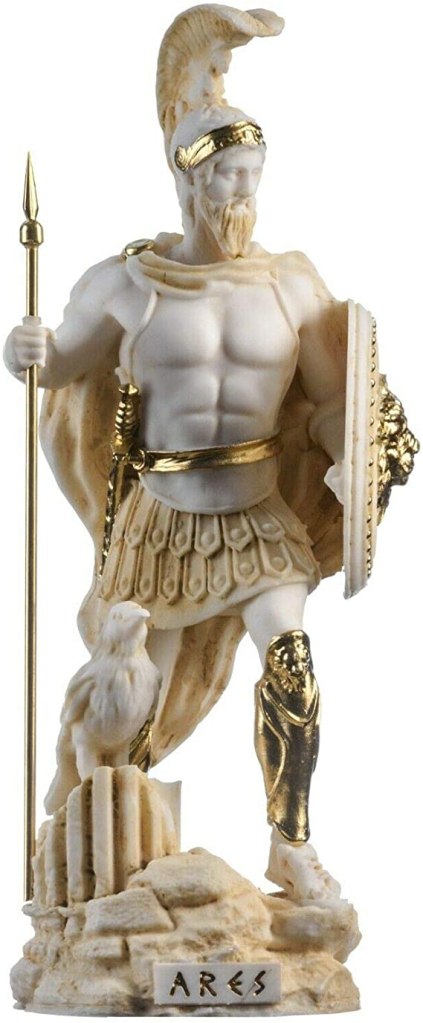

Prof.ssa Cavarero, guardando alle vicende dell’umanità si constata che la guerra, da sempre e fino ai nostri giorni, ha un ruolo decisivo nel segnare le svolte della Storia e i destini dei popoli. Nell’Olimpo c’è persino un dio che la impersona. Perché la civiltà non può fare a meno della guerra?

La guerra fa purtroppo parte della storia umana, anche nel senso che è fatta dagli uomini, è un loro prodotto, un’attività specificamente umana. Gli altri animali non si fanno guerra. Ares, il dio della guerra, è ovviamente un’invenzione degli uomini che proiettano nella dimensione del divino le loro esperienze. Quanto alla sua domanda, non legherei il fatto della guerra al concetto di civiltà. Non è la civiltà, comunque la si intenda, a produrre la guerra. Se mai, è la guerra a interrompere e a contrastare il tempo di pace durante il quale la civiltà, generalmente, fiorisce e progredisce. Quindi della guerra si può fare a meno, ma bisogna seriamente impegnarsi a pensare la pace e a far sì che la guerra diventi un tabù, qualcosa di impensabile.

Veniamo all’uomo che ne è il mefistofelico artefice. Quali sono le pulsioni profonde, i demoni che lo spingono a praticare “l’arte della guerra”, ad usare la forza e la violenza, a scegliere il male anziché il bene?

Non so quali siano le pulsioni profonde che spingono alla guerra e alla violenza, e dubito comunque che siano connaturate, che facciano parte della cosiddetta “natura umana”. Se no, lei capisce, non c’è niente da fare. Constato però che, storicamente, l’esaltazione dell’arte della guerra è collegata al predominio di una cultura e di un immaginario virilista. Se vogliamo che la guerra diventi un tabù, dobbiamo innanzitutto lavorare sullo smantellamento di questa cultura e di questo immaginario, ovvero smantellare l’idea che il vero uomo, inteso come maschio – vir – sia un essere potente, prepotente e perciò, inevitabilmente, distruttore. Io non credo che il male e il bene siano concetti assoluti, per così dire immutabili e originari. E non credo neanche che stia a noi scegliere fra il bene e il male, che questa scelta avvenga nell’assoluta autonomia di uno spirito libero. Credo piuttosto che viviamo in una cultura che ha elaborato da mille ragioni per ritenere la guerra un male giustificabile, se non necessario. Come filosofa, mi occupo di contestare queste ragioni e pensare la pace come fine possibile, ovvero come ciò a cui deve mirare il lavoro culturale di chi educa le nuove generazioni.

La polis, vale a dire la comunità, celebra i generali vittoriosi e considera eroi i combattenti morti in battaglia. Per onorare i caduti a difesa della Patria, l’ateniese Pericle si rivolge 2.500 anni fa ai propri concittadini con queste parole: “Furono uomini capaci di osare, consapevoli dei loro doveri, animati nel loro agire da un vivo senso dell’onore” che meritano “l’elogio che il passare degli anni non intacca”. Dunque, la guerra (indipendentemente dall’essere offensiva o difensiva) è uno stato naturale dell’uomo e lo strumento principale dell’evoluzione della civiltà?

Lei ha fatto un ottimo esempio di quella che ho definito una cultura virilità. Ritenere che la guerra sia uno stato naturale dell’uomo e lo strumento principe dell’evoluzione della civiltà, propaga questa cultura e la rafforza. Quando leggiamo i grandi testi dei Greci, perciò, dobbiamo farlo criticamente, sennò rischiamo di fare propaganda al loro evidente marchio bellicoso e virilista. Io amo Tucidide (lo storico greco che ha riportato il discorso di Pericle agli ateniesi, ndr), la sua grandezza è immensa, ma lo leggo criticamente.

La faccia contrapposta della guerra è la pace. Ma vi sono tante paci: quella resistenza passiva e della nonviolenta; quella dell’equilibrio del terrore; la pax romana che portava a radere al suolo le città e a spargere il sale sulle macerie perché non vi crescesse più neanche un filo d’erba, ben rappresentata dalla celebre affermazione di Tacito (“fecero un deserto e lo chiamarono pace”). E c’è infine quella della ragione, dei cuori, delle menti che si basa sul principio di essere tutti uomini liberi, fratelli che condividono la Terra. Di quale pace dobbiamo dunque parlare?

Di una pace che non è un fatto, un dato, ma un fine. Una mira per un modello nonviolento di convivenza. So che non è facile, e che sembrano solo parole sentimentali e ingenue le mie. Però constato che, perlomeno per gran parte del territorio europeo, la guerra per 70 anni non aveva avuto luogo e, per la mentalità generale, era quasi diventata un tabù. Tanto è vero che, fino alla sera del 23 febbraio, nessuno di noi pensava che Putin avrebbe bombardato l’Ucraina veramente. Pensavamo che le sue fossero minacce, ma che si sarebbe fermato. In altri termini, molti di noi, compresi i cosiddetti esperti di geopolitica, ritenevano la guerra in Europa un evento impossibile. Ora che il tabù è stato violato, dobbiamo ricominciare da capo, perché la pace a cui miriamo si fa più lontana, più difficile. Parlo di Europa non solo perché sono egoisticamente europea e mi importa meno di altre parti del pianeta – me ne importa, eccome! – ma perché l’Europa, in questi settant’anni, ha potuto rappresentarsi come un laboratorio storico nel quale la guerra diventa un tabù. Pensi ad altre atrocità umane come la schiavitù. Praticata e ritenuta normale – inevitabile, utile, necessaria – per millenni, ad un certo punto, attraverso una notevole mutazione culturale, è diventata un tabù. Quindi i mutamenti culturali sono possibili.

La voce più autorevole e coraggiosa che ha condannato le guerre (compresa con forza particolare l’aggressione della Russia all’Ucraina) definendole “crudeli, insensate e sacrileghe” è stata quella di papa Francesco. Un grido, il suo, angosciato e ricorrente che sembra però rimanere inascoltato, una “voce che grida nel deserto”. Quali riflessioni le suggeriscono le parole del Santo Padre?

Il Papa è una voce importantissima per mirare alla pace. Non credo affatto che sia inascoltato; anzi, credo che la sua parola dia una spinta decisiva a coloro, credenti e non credenti, che lavorano per un mutamento culturale che ha come fine la pace. Ci incoraggia a pensare che ciò che pare impossibile sia invece possibile.

Un’altra vittima delle guerre, in particolare di questa ultima che è documentata mediatamente in ogni istante, è la verità. I massacri, le fosse comuni, le devastazioni sono imputate contemporaneamente all’aggressore e all’aggredito. I medesimi fatti, sotto gli occhi di tutti, hanno una narrazione diametralmente opposta. Il risultato è che non esiste una verità, ma tante versioni della verità. Come è possibile, in questa stordente infodemia, ristabilire il principio della “verità vera”, vale a dire dell’oggettività dei fatti e dell’assegnazione delle relative responsabilità?

Il rapporto stretto fra politica e menzogna, già noto a Platone, diventa ancor più stretto quando la politica lascia il posto alla guerra. Su questo Hannah Arendt ha scritto testi importanti: la menzogna e la propaganda sono potentissime armi di guerra e contribuiscono a rinfocolarla. Quello che mi colpisce oggi, però, non è solo l’eccesso di informazioni che impedisce di distinguere le fake news dalle verità fattuali, ma anche e soprattutto la spettacolarizzazione della guerra, trasformata in un teatro violento per il dibattito televisivo e il divertimento degli utenti. Sui social, ovviamente, la situazione è ancora peggiore. Se ne ricava un’impressione di irrealtà e naturalmente una confusione mentale che non distingue i fatti dalle finzioni.

Vorrei concludere questa intervista in una prospettiva di speranza. Le chiedo: che cosa concretamente ognuno di noi può fare per opporsi alla barbarie della guerra e per avere (uso ancora una volta le parole del Papa) “il coraggio di costruire la pace”?

Il coraggio di costruire la pace è già un gesto importante per il mutamento culturale di cui parlavo e in cui mi impegno da decenni. Intendo dire che il contrario di questo coraggio è proprio la convinzione, per così dire realistica, che la guerra appartenga alle pulsioni distruttive dell’uomo e sia perciò inevitabile. C’è sempre stata guerra e sempre ci sarà: questo è il cinismo di chi non può darsi il coraggio di costruire la pace. A rischio di sembrare folli o ingenui dobbiamo invece dire: c’è sempre stata guerra ma, se lavoriamo con coraggio a un mutamento culturale profondo, più non ci sarà. È un lavoro per me e per lei, per chiunque abbia coraggio, ma durerà, temo, il tempo di alcune generazioni.

Vi è piaciuta l’intervista e volete approfondire la conoscenza della Prof. Cavarero? Ecco gli ultimi libri che ha pubblicato.

Cosa facciamo noi de La Voce delle Muse

Ti piacciono i nostri post? Vuoi sostenerci con un piccolo contributo? Ecco come fare: ci vuole un minuto!

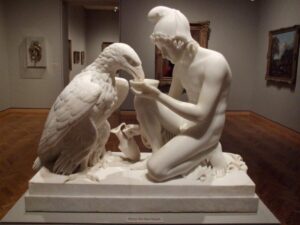

Ganimede, figlio del re Troo che diede il suo nome a Troia, fu il più bello dei fanciulli viventi e venne perciò scelto dagli dèi per fare da coppiere a Zeus. Si dice che Zeus, desiderando Ganimede anche come compagno di letto, si travestì con penne d’aquila e lo rapì nella pianura di Troia. Il particolare dell’aquila che rapisce Ganimede si spiega con un vaso ceretano a figure nere dove si vede un’aquila che emerge dalla coscia del re appena insediato in trono; il re è Zeus, e l’aquila personifica il potere divino che gli viene conferito (il suo ka, ossia la sua seconda personalità) così come il falco solare scendeva sui Faraoni al momento della loro incoronazione.

Ganimede, figlio del re Troo che diede il suo nome a Troia, fu il più bello dei fanciulli viventi e venne perciò scelto dagli dèi per fare da coppiere a Zeus. Si dice che Zeus, desiderando Ganimede anche come compagno di letto, si travestì con penne d’aquila e lo rapì nella pianura di Troia. Il particolare dell’aquila che rapisce Ganimede si spiega con un vaso ceretano a figure nere dove si vede un’aquila che emerge dalla coscia del re appena insediato in trono; il re è Zeus, e l’aquila personifica il potere divino che gli viene conferito (il suo ka, ossia la sua seconda personalità) così come il falco solare scendeva sui Faraoni al momento della loro incoronazione.

Altri dicono che Ganimede fu rapito dapprima da Eos (l’Aurora), invaghitesi di lui, e che Zeus in seguito lo sottrasse alla dea. Comunque fossero andate le cose, Era considerò quel ratto come un insulto fatto a lei stessa e alla sua figliola Ebe, che fino a quel giorno era stata coppiera degli dèi; ma riuscì soltanto a irritare Zeus, che pose negli astri l’immagine di Ganimede, facendone la costellazione dell’Acquario. La costellazione dell’Acquario, identificata con Ganimede, era in origine una divinità egizia preposta alle sorgenti del Nilo e che versava acqua e non vino dal suo fiasco (Pindaro, Frammento 110); i Greci tuttavia si interessavano ben poco del Nilo. Il nettare di Zeus, che i mitografi di epoca più tarda descrissero come vino rosso sovrannaturale, era in verità un primitivo idromele, e l’ambrosia, lo squisito cibo degli dèi, pare fosse una pappa di orzo, olio e frutta schiacciata di cui si abbuffavano i re mentre i loro sudditi più poveri vivevano ancora di asfodeli, di malva e di ghiande.

Altri dicono che Ganimede fu rapito dapprima da Eos (l’Aurora), invaghitesi di lui, e che Zeus in seguito lo sottrasse alla dea. Comunque fossero andate le cose, Era considerò quel ratto come un insulto fatto a lei stessa e alla sua figliola Ebe, che fino a quel giorno era stata coppiera degli dèi; ma riuscì soltanto a irritare Zeus, che pose negli astri l’immagine di Ganimede, facendone la costellazione dell’Acquario. La costellazione dell’Acquario, identificata con Ganimede, era in origine una divinità egizia preposta alle sorgenti del Nilo e che versava acqua e non vino dal suo fiasco (Pindaro, Frammento 110); i Greci tuttavia si interessavano ben poco del Nilo. Il nettare di Zeus, che i mitografi di epoca più tarda descrissero come vino rosso sovrannaturale, era in verità un primitivo idromele, e l’ambrosia, lo squisito cibo degli dèi, pare fosse una pappa di orzo, olio e frutta schiacciata di cui si abbuffavano i re mentre i loro sudditi più poveri vivevano ancora di asfodeli, di malva e di ghiande. La mente colorata di Pietro Citati è un libro che offre una lettura personale e appassionata dell’Odissea di Omero, il capolavoro della letteratura greca antica. L’autore non si limita a riassumere la trama del poema, ma ne svela i significati più profondi e le sfumature più suggestive, mettendo in risalto la figura di Ulisse, l’eroe dalle mille astuzie e dalla mente poliedrica. Citati segue il viaggio di Ulisse attraverso le sue avventure e le sue prove, mostrando come egli sia capace di adattarsi a ogni situazione e di usare la sua intelligenza e la sua fantasia per superare gli ostacoli. Il libro è anche un omaggio alla bellezza della poesia omerica, che Citati rievoca con uno stile elegante e coinvolgente, ricco di immagini e metafore. La mente colorata è quindi un’opera che invita il lettore a riscoprire l’Odissea con occhi nuovi e a lasciarsi affascinare dalla sua forza narrativa e dal suo messaggio universale.

La mente colorata di Pietro Citati è un libro che offre una lettura personale e appassionata dell’Odissea di Omero, il capolavoro della letteratura greca antica. L’autore non si limita a riassumere la trama del poema, ma ne svela i significati più profondi e le sfumature più suggestive, mettendo in risalto la figura di Ulisse, l’eroe dalle mille astuzie e dalla mente poliedrica. Citati segue il viaggio di Ulisse attraverso le sue avventure e le sue prove, mostrando come egli sia capace di adattarsi a ogni situazione e di usare la sua intelligenza e la sua fantasia per superare gli ostacoli. Il libro è anche un omaggio alla bellezza della poesia omerica, che Citati rievoca con uno stile elegante e coinvolgente, ricco di immagini e metafore. La mente colorata è quindi un’opera che invita il lettore a riscoprire l’Odissea con occhi nuovi e a lasciarsi affascinare dalla sua forza narrativa e dal suo messaggio universale. Nato da un progetto a lungo accarezzato, La mente colorata è soprattutto un’interpretazione narrata dell’Odissea, dove velocità e leggerezza celano un immane lavoro di documentazione. Un racconto, dunque, che «conquista senza scampo», come ha scritto Piero Boitani, giacché «intrecciare ancora una volta il tessuto stupefacente dell’Odissea, e insieme interpretarlo nell’arazzo più vasto della letteratura greca, non è esattamente cosa facile», e Citati lo fa apparire «semplice e limpido». Ma c’è di più: per Citati, che coltiva in egual misura la passione per gli antichi e per i moderni, l’Odissea inventa le leggi dell’arte del narrare, ne sperimenta ogni forma e possibilità, sicché dal poema si dipartono luminosi tragitti, che ci proiettano verso i libri che verranno: “Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister”, “Anna Karenina”, la “Recherche” sono costruiti secondo lo stesso principio sinfonico; nell’isola dei Feaci Ulisse fonda il racconto fantastico, che ha ispirato le storie delle “Mille e una notte”, Potocki, Hoffmann, Poe, e nella capanna di Eumeo il racconto d’avventura, da cui discendono i romanzi ellenistici, Dumas, Stevenson. Comprendere l’Odissea significa, del resto, comprendere «noi stessi, l’arte moderna, il nostro futuro».

Nato da un progetto a lungo accarezzato, La mente colorata è soprattutto un’interpretazione narrata dell’Odissea, dove velocità e leggerezza celano un immane lavoro di documentazione. Un racconto, dunque, che «conquista senza scampo», come ha scritto Piero Boitani, giacché «intrecciare ancora una volta il tessuto stupefacente dell’Odissea, e insieme interpretarlo nell’arazzo più vasto della letteratura greca, non è esattamente cosa facile», e Citati lo fa apparire «semplice e limpido». Ma c’è di più: per Citati, che coltiva in egual misura la passione per gli antichi e per i moderni, l’Odissea inventa le leggi dell’arte del narrare, ne sperimenta ogni forma e possibilità, sicché dal poema si dipartono luminosi tragitti, che ci proiettano verso i libri che verranno: “Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister”, “Anna Karenina”, la “Recherche” sono costruiti secondo lo stesso principio sinfonico; nell’isola dei Feaci Ulisse fonda il racconto fantastico, che ha ispirato le storie delle “Mille e una notte”, Potocki, Hoffmann, Poe, e nella capanna di Eumeo il racconto d’avventura, da cui discendono i romanzi ellenistici, Dumas, Stevenson. Comprendere l’Odissea significa, del resto, comprendere «noi stessi, l’arte moderna, il nostro futuro». Quella di Citati è una tela ricca di trame intessute (a ricordare un po’ quella di Penelope): la narrazione del libro inizia con la presentazione delle divinità che presiedono alle avventure di Odisseo: Apollo, Ermes, le Muse. Citati passa poi in rassegna gli dèi dell’Iliade e dell’Odissea, poi presenta l’eroe dell’Iliade, Achille, e solo a pagina 88 del volume, inizia a parlare di Ulisse. Come sempre, il re di Itaca si nasconde e compare quando vuole lui, e con astuzia si inserisce nella narrazione. Dopo una breve comparsa, rieccolo scomparire per lasciar spazio, nella narrazione di Citati, al figlio Telemaco e al suo viaggio alla ricerca di notizie sul padre scomparso da 20 anni. Citati ci parla quindi di Elena e Proteo. A questo punto, finalmente, ecco arrivare il nostro navigatore: l’isola di Calipso e l’arrivo dai Feaci, dove Ulisse inizia il suo racconto (e siamo a pagina 161!). Davanti agli occhi scorrono i formaggi di Polifemo, l’isola di Circe, il viaggio nell’Ade con l’abbraccio impossibile alla madre, le sirene e il loro canto straziante. Citati passa poi al ritorno a Itaca, alla capanna di Eumeo, guardiano di porci, alla figura di Penelope, alla strage dei proci, all’ultimo misterioso viaggio di Ulisse.

Quella di Citati è una tela ricca di trame intessute (a ricordare un po’ quella di Penelope): la narrazione del libro inizia con la presentazione delle divinità che presiedono alle avventure di Odisseo: Apollo, Ermes, le Muse. Citati passa poi in rassegna gli dèi dell’Iliade e dell’Odissea, poi presenta l’eroe dell’Iliade, Achille, e solo a pagina 88 del volume, inizia a parlare di Ulisse. Come sempre, il re di Itaca si nasconde e compare quando vuole lui, e con astuzia si inserisce nella narrazione. Dopo una breve comparsa, rieccolo scomparire per lasciar spazio, nella narrazione di Citati, al figlio Telemaco e al suo viaggio alla ricerca di notizie sul padre scomparso da 20 anni. Citati ci parla quindi di Elena e Proteo. A questo punto, finalmente, ecco arrivare il nostro navigatore: l’isola di Calipso e l’arrivo dai Feaci, dove Ulisse inizia il suo racconto (e siamo a pagina 161!). Davanti agli occhi scorrono i formaggi di Polifemo, l’isola di Circe, il viaggio nell’Ade con l’abbraccio impossibile alla madre, le sirene e il loro canto straziante. Citati passa poi al ritorno a Itaca, alla capanna di Eumeo, guardiano di porci, alla figura di Penelope, alla strage dei proci, all’ultimo misterioso viaggio di Ulisse. Nel MitoBlog abbiamo cominciato a recensire alcuni libri scritti da Joseph Campbell e altri ancora ve li commenteremo nelle settimane-mesi a venire. In basso trovate un link a un post con qualche notizia bio-bibliografica su questo prolifico mitologo, studioso di mitologia comparata, antropologo, scrittore, ispiratore americano. Sempre in calce a questo post, trovate un altro link ai suoi libri: le sue idee sono pozzi di ispirazione spirituale e di comprensione di antiche leggende e miti e del loro valore psicologico e spirituale. Potete cliccare sui titoli evidenziati per andare alla nostra recensione.

Nel MitoBlog abbiamo cominciato a recensire alcuni libri scritti da Joseph Campbell e altri ancora ve li commenteremo nelle settimane-mesi a venire. In basso trovate un link a un post con qualche notizia bio-bibliografica su questo prolifico mitologo, studioso di mitologia comparata, antropologo, scrittore, ispiratore americano. Sempre in calce a questo post, trovate un altro link ai suoi libri: le sue idee sono pozzi di ispirazione spirituale e di comprensione di antiche leggende e miti e del loro valore psicologico e spirituale. Potete cliccare sui titoli evidenziati per andare alla nostra recensione.  Nel MitoBlog abbiamo cominciato a recensire alcuni libri scritti da Joseph Campbell e altri ancora ve li commenteremo nelle settimane-mesi a venire. In basso trovate un link a un post con qualche notizia bio-bibliografica su questo prolifico mitologo, studioso di mitologia comparata, antropologo, scrittore, ispiratore americano. Sempre in calce a questo post, trovate un altro link ai suoi libri: le sue idee sono pozzi di ispirazione spirituale e di comprensione di antiche leggende e miti e del loro valore psicologico e spirituale. Potete cliccare sui titoli evidenziati per andare alla nostra recensione.

Nel MitoBlog abbiamo cominciato a recensire alcuni libri scritti da Joseph Campbell e altri ancora ve li commenteremo nelle settimane-mesi a venire. In basso trovate un link a un post con qualche notizia bio-bibliografica su questo prolifico mitologo, studioso di mitologia comparata, antropologo, scrittore, ispiratore americano. Sempre in calce a questo post, trovate un altro link ai suoi libri: le sue idee sono pozzi di ispirazione spirituale e di comprensione di antiche leggende e miti e del loro valore psicologico e spirituale. Potete cliccare sui titoli evidenziati per andare alla nostra recensione.

INTERVISTA a Adriana CAVARERO di Renzo COCCO (da VERONA FEDELE 1° maggio 2022) Noi abbiamo ripreso l’intervista dal sito della

INTERVISTA a Adriana CAVARERO di Renzo COCCO (da VERONA FEDELE 1° maggio 2022) Noi abbiamo ripreso l’intervista dal sito della