Diceva Thomas Hobbes che «gli Stati sono istituiti dai padri e non dalle madri di famiglia». Pur ammettendo – unico fra i pensatori moderni – una naturale uguaglianza fra i sessi in termini di forza e intelligenza, il filosofo inglese constatava, con il suo solito realismo, che a comandare sono sempre stati gli uomini. Inutile girarci intorno, il potere ha sempre avuto e sempre avrà una connotazione essenzialmente maschile, ci ricorda Hobbes. Sarebbe perciò irrealistico pensare che il sapere che l’Occidente ha prodotto sul potere non sia maschilista o patriarcale, come si dice in un gergo ormai desueto. Si tratta di rapporti di forza, direbbe Foucault sulla scorta di Nietzsche. I maschi hanno sempre comandato, ergo i maschi hanno pure dettato le regole di trasmissione di un sapere che sistematizza i termini di quel comandare.

Diceva Thomas Hobbes che «gli Stati sono istituiti dai padri e non dalle madri di famiglia». Pur ammettendo – unico fra i pensatori moderni – una naturale uguaglianza fra i sessi in termini di forza e intelligenza, il filosofo inglese constatava, con il suo solito realismo, che a comandare sono sempre stati gli uomini. Inutile girarci intorno, il potere ha sempre avuto e sempre avrà una connotazione essenzialmente maschile, ci ricorda Hobbes. Sarebbe perciò irrealistico pensare che il sapere che l’Occidente ha prodotto sul potere non sia maschilista o patriarcale, come si dice in un gergo ormai desueto. Si tratta di rapporti di forza, direbbe Foucault sulla scorta di Nietzsche. I maschi hanno sempre comandato, ergo i maschi hanno pure dettato le regole di trasmissione di un sapere che sistematizza i termini di quel comandare.

Da Aristotele a Rousseau, senza soluzione di continuità, si afferma in esso quanto segue: il maschio è il soggetto adatto a decidere, comandare, governare; la femmina a obbedire. I discorsi in cui quel sapere si formulava non si presentavano come proclami ideologici o pamphlet polemici, non erano insomma libri autoprodotti. Erano, al contrario, autorevoli esiti del sapere dotto, legittimo, universale. Hanno configurato una tradizione, la cui efficacia ancora si riverbera nella nostra sgangherata contemporaneità. Per fortuna un po’ scalfita, l’efficacia di quella tradizione, dal lento mutamento dei rapporti di forza. Gli studi femministi, negli ultimi decenni, sono divenuti parte essenziale di tale mutamento, producendo un sapere che ha finalmente demistificato la pretesa di validità universale della tradizione.

Il libro di Giulia Sissa L’errore di Aristotele – Donne potenti, donne possibili, dai Greci a noi (Carocci editore «Sfere», pp. 375, euro 29,00), prosegue con grande capacità analitica dei testi antichi e moderni, l’opera di demistificazione. Anzi, oltre a farci scoprire un Aristotele meno conosciuto – quasi divertente – ne traccia l’ininterrotta influenza nella cultura europea medievale e moderna, attraverso la sua canonizzazione da parte del cristianesimo, la sua rielaborazione da parte dei pensatori moderni, tutti – o quasi – ancora del suo parere per quanto riguarda le donne. Ciò che Aristotele disse sulle donne, ad esempio ritorna, quasi immutato, nel moderno Rousseau, il quale afferma che esse, per natura, devono obbedire al maschio, essere mogli docili e fedeli, perché così la natura vuole.

Nel percorrere analiticamente una simile continuità, il libro di Sissa fa emergere con chiarezza una cosa che a noi oggi pare davvero straordinaria, persino divertente se non fosse stata così influente: le autorevoli e spassionate trattazioni della differenza fra i sessi si presentano nella storia del sapere come oggettive e scientifiche, senza che mai a nessuno dei dotti compilatori – Aristotele, Epitteto, Alberto Magno, Tommaso d’Aquino, Rousseau, solo per fare alcuni nomi di autori che Sissa analizza con grande acume – venisse in mente di essere un po’ di parte. Nessuna donna entrò mai nei dibattiti sulla “natura” femminile, sarà per questo che tale natura è descritta sempre in termini passivi, subordinati, infidi e inaffidabili?

Come a dire, ogni produzione di sapere ha al suo interno una specifica dimensione di potere. Il libro di Sissa ci conduce in un appassionante viaggio nella costruzione del regime di verità patriarcale, nella fase del suo stabilizzarsi scientifico. Se oggi siamo, a detta di molte autorevoli pensatrici femministe, alla fine del patriarcato – di cui i femminicidi, gli stupri sarebbero i feroci colpi di coda – l’epoca di Aristotele fu invece la fase in cui il sapere maschile sul mondo – e soprattutto sulle donne – divenne episteme, scienza. Tale episteme, inutile dirlo, deve ad Aristotele – il grande sistematizzatore del sapere greco antico – la sua fortuna. Giulia Sissa ci racconta la costruzione epistemica dell’inferiorità femminile, e la racconta attraverso una minuziosa analisi dei testi. Del resto, nonostante Aristotele fosse, come detto, un sistematizzatore, un elencatore, egli si rivelò anche uno straordinario fornitore di immagini, di metafore, di modi di pensare che restituiscono, attraverso una interessante «logica del concreto», che la differenza sessuale si dà nei corpi, per natura. Ci sono delle specifiche disposizioni fisiche che determinano le posizioni politiche: la passionalità, l’esuberanza, in una parola la virtù politica antica per eccellenza, l’andreia, è sinonimo di virilità, di ciò che per natura caratterizza gli uomini (aner). E tale natura immediatamente determina la cultura: gli uomini hanno il sangue caldo, ma proprio per questo sono coraggiosi, risoluti, adatti a governare. Le donne, invece, pur essendo intelligenti, hanno una «complessione fredda» – non sono stupide ma molli, incapaci di decidere, «superflue, inutili, pericolose. Sono un ostacolo nella lotta come nell’arena politica». Anatomia e fisiologia decidono insomma delle sorti politiche delle donne (e degli uomini). Guarda un po’, la differenza sessuale! Perché essa gode di così poca stima oggi? Perché viene accusata di essere “essenzialista”, biologista, escludente? Forse perché, come si evince da questo bellissimo libro, ne abbiamo sempre avuto a disposizione una versione patriarcale, maschile, androcentrica. Una lettura dell’anatomia e della fisiologia tutta a vantaggio di chi, in effetti, ne scriveva, ovvero i maschi. Quando si dice i rapporti di forza.

Eppure, la cultura greco-antica, oltre Aristotele, nella sua straordinaria complessità e ricchezza, ci tramanda anche dell’altro, non è solo sistematizzazione patriarcale della “natura”. Figure di donne forti e risolute, capaci di decidere e di agire, di consigliare e temperare gli eccessi passionali di maschi molto caldi, o di incitare all’azione giusta maschi indecisi, fanno da contraltare alla narrazione fisiologica di Aristotele, nel teatro, nella storiografia, nella poesia. Giocasta delle Fenicie, Etra nelle Supplici, Antigone, sono donne che divergono dagli schemi patriarcali e mostrano, agli ateniesi che andavano a teatro, come a noi oggi, le possibilità della potenza femminile. Le narrazioni alternative, le letture possibili del femminile, i percorsi di libertà che le donne possono compiere, oltre gli stereotipi prodotti dall’episteme fisiologico-politica, iniziano già all’epoca dello stabilizzarsi di quell’episteme, di quel sapere che invece vuole irrigidire la differenza sessuale in una gerarchia. Il libro di Giulia Sissa argutamente combatte, con sapienza e ironia, quell’irrigidimento, dando ampio spazio alle potenzialità alternative di narrazioni del femminile.

Agli antipodi di Aristotele c’è, infine, come argomenta la studiosa negli ultimi due capitoli del libro, la luce della modernità, accesa innanzitutto dal pensatore seicentesco Poullain de la Barre, che per primo prende sul serio l’uguaglianza naturale di tutti gli esseri umani, insistendo sulla non naturalità di una inferiorità delle donne. Chi la predica è vittima del proprio pregiudizio – di uomo – o si ferma a semplici apparenze. Dopo di lui, un altro pensatore divergente è il marchese de Condorcet, che in epoca rivoluzionaria sostiene – isolato – la causa del diritto di cittadinanza alle donne, in virtù del fatto che non c’è in natura una inferiorità femminile. Si tratta, anche qui, solo di pregiudizio. Infatti, afferma Condorcet, i diritti scaturiscono esclusivamente dal fatto che gli esseri umani sono «esseri sensibili capaci di acquisire idee morali e ragionare su di esse». È solo frutto di pregiudizio affermare che le donne possano essere escluse da questa definizione universale, che siano incapaci di imparare, ragionare, decidere. La loro inferiorità non è per natura, ma è il prodotto di una specifica cultura, che le priva di adeguata educazione, come afferma, nello stesso periodo, Mary Wollstonecraft.

Insomma, solo poche voci maschili sostengono la causa delle donne, nella lunga storia della loro universale inferiorizzazione. Eppure, a esse – e all’apertura moderna che inaugurano – Sissa affida quella che lei chiama una «nota di ottimismo». Non ci sarà però speranza per il genere umano se la mascolinità non si sottoporrà a una demistificazione, uguale e contraria a quella che le donne hanno faticosamente intrapreso per sottrarsi alla presa invalidante della tradizione. È necessario, scrive Sissa, che anche il corpo maschile di cui Aristotele ci parla, «che si vuole onnipotente, quella virilità che crede che tutto sia permesso, quella soggettività per cui tutto dev’essere fattibile» venga messo in discussione. «Spostare lo sguardo critico su quel corpo vissuto al maschile non corrisponde a ciò che viene chiamato essenzialismo. Il corpo è una sfida, la si può raccogliere in modi diversi».

Olivia Guaraldo su “Alias – Il manifesto”, 10 settembre 2023 (noi l’abbiamo ripreso dal sito della Libreria delle donne di Milano, che ringraziamo! Andate regolarmente sul loro sito: ci sono sempre idee e articoli interessanti!)

Cosa facciamo noi de La Voce delle Muse

Ti piacciono i nostri post? Vuoi sostenerci con un piccolo contributo? Ecco come fare: ci vuole un minuto!

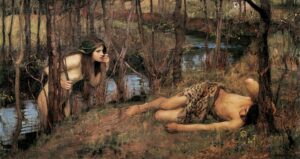

I sozzi demoni chiamati Empuse, figlie di Ecate, hanno natiche d’asino e calzano pianelle di bronzo, a meno che, come taluni vogliono, esse abbiano una gamba di asino e una gamba di bronzo. È loro costume terrorizzare i viandanti, ma si può scacciarle prorompendo in insulti, poiché all’udirli esse fuggono con alte strida. Le Empuse assumono l’aspetto di cagne, di vacche o di belle fanciulle e, in quest’ultima forma, si giacciono con gli uomini la notte o durante la siesta pomeridiana, e succhiano le loro forze vitali portandoli alla morte. Le Empuse («che si introducono a forza») erano demoni femminili smaniosi di sedurre gli uomini: una concezione probabilmente giunta in Grecia dalla Palestina, dove tali demoni portavano il nome di Lilim («figlie di Lilith») e venivano raffigurate con le natiche d’asino, poiché l’asino simboleggiava la crudeltà e la lussuria. Lilith («civetta») era l’Ecate cananea e gli Ebrei, fino al Medio Evo, portarono amuleti per proteggersi dai suoi attacchi. Ecate, la vera padrona del Tartaro, calzava un sandalo di bronzo (i sandali d’oro erano prerogativa di Afrodite) e le sue figlie, le Empuse, ne seguirono l’esempio. Si potevano trasformare in cagne, in vacche o in belle fanciulle poiché la Cagna Ecate, essendo uno dei membri della triade lunare, si identificava con Afrodite e con Era dagli occhi bovini. Anche le Empuse, come le Lamie, possono venire considerate una sorta di vampiro ante litteram in quanto si nutrivano di sangue e carne umana. Per questo motivo, anche la mantide religiosa, che uccide il maschio dopo l’accoppiamento, porta il nome scientifico di “empusa”

I sozzi demoni chiamati Empuse, figlie di Ecate, hanno natiche d’asino e calzano pianelle di bronzo, a meno che, come taluni vogliono, esse abbiano una gamba di asino e una gamba di bronzo. È loro costume terrorizzare i viandanti, ma si può scacciarle prorompendo in insulti, poiché all’udirli esse fuggono con alte strida. Le Empuse assumono l’aspetto di cagne, di vacche o di belle fanciulle e, in quest’ultima forma, si giacciono con gli uomini la notte o durante la siesta pomeridiana, e succhiano le loro forze vitali portandoli alla morte. Le Empuse («che si introducono a forza») erano demoni femminili smaniosi di sedurre gli uomini: una concezione probabilmente giunta in Grecia dalla Palestina, dove tali demoni portavano il nome di Lilim («figlie di Lilith») e venivano raffigurate con le natiche d’asino, poiché l’asino simboleggiava la crudeltà e la lussuria. Lilith («civetta») era l’Ecate cananea e gli Ebrei, fino al Medio Evo, portarono amuleti per proteggersi dai suoi attacchi. Ecate, la vera padrona del Tartaro, calzava un sandalo di bronzo (i sandali d’oro erano prerogativa di Afrodite) e le sue figlie, le Empuse, ne seguirono l’esempio. Si potevano trasformare in cagne, in vacche o in belle fanciulle poiché la Cagna Ecate, essendo uno dei membri della triade lunare, si identificava con Afrodite e con Era dagli occhi bovini. Anche le Empuse, come le Lamie, possono venire considerate una sorta di vampiro ante litteram in quanto si nutrivano di sangue e carne umana. Per questo motivo, anche la mantide religiosa, che uccide il maschio dopo l’accoppiamento, porta il nome scientifico di “empusa” Le lamie erano figure femminili in parte umane e in parte animali, rapitrici di bambini o fantasmi seduttori che adescavano giovani uomini per poi nutrirsi del loro sangue e della loro carne. Nel medioevo il termine venne usato come sinonimo di strega. L’origine di questa figura va probabilmente ricercata nell’archetipo della dea della notte o dea-uccello, dal quale originarono Ištar, Atargatis e Atena. La connessione con la notte (per associazione: magia, soprannaturale, mistero, ma anche morte, fenomeni inspiegabili e così via) spiega, almeno in parte, l’ambivalenza dei sentimenti nei confronti della lamia. Altro elemento da tener presente è il processo di autentica demonizzazione o mistificazione subito da numerose figure di divinità o semi-divinità antiche, in specie dalla fine del mondo classico in poi. In altri termini, non è da escludere che qualcosa di analogo abbia preso forma anche a proposito della lamia, determinando nella cultura popolare una serie di credenze e precauzioni superstiziose da prendere per difendersi da essa. L’idea della bellezza legata a un collocarsi, da parte di questa figura, al di fuori delle leggi morali, quella del sale come mezzo capace di uccidere la lamia, richiamano molte credenze relative alle cosiddette streghe. Ad esempio, ve n’era una secondo cui bisognava cospargere le panche della chiesa di sale grosso: quelle streghe che, nascondendo la propria vera natura si fossero sedute fingendo di presenziare alla cerimonia religiosa, sarebbero inevitabilmente rimaste attaccate alle panche.

Le lamie erano figure femminili in parte umane e in parte animali, rapitrici di bambini o fantasmi seduttori che adescavano giovani uomini per poi nutrirsi del loro sangue e della loro carne. Nel medioevo il termine venne usato come sinonimo di strega. L’origine di questa figura va probabilmente ricercata nell’archetipo della dea della notte o dea-uccello, dal quale originarono Ištar, Atargatis e Atena. La connessione con la notte (per associazione: magia, soprannaturale, mistero, ma anche morte, fenomeni inspiegabili e così via) spiega, almeno in parte, l’ambivalenza dei sentimenti nei confronti della lamia. Altro elemento da tener presente è il processo di autentica demonizzazione o mistificazione subito da numerose figure di divinità o semi-divinità antiche, in specie dalla fine del mondo classico in poi. In altri termini, non è da escludere che qualcosa di analogo abbia preso forma anche a proposito della lamia, determinando nella cultura popolare una serie di credenze e precauzioni superstiziose da prendere per difendersi da essa. L’idea della bellezza legata a un collocarsi, da parte di questa figura, al di fuori delle leggi morali, quella del sale come mezzo capace di uccidere la lamia, richiamano molte credenze relative alle cosiddette streghe. Ad esempio, ve n’era una secondo cui bisognava cospargere le panche della chiesa di sale grosso: quelle streghe che, nascondendo la propria vera natura si fossero sedute fingendo di presenziare alla cerimonia religiosa, sarebbero inevitabilmente rimaste attaccate alle panche.

Dieci anni durò l’assedio, gli schieramenti che si formarono videro tra le loro fila opposti ai greci i troiani. Si videro scendere in campo grandi guerrieri, eroi, semidei. Tra gli eroi degli elleni primeggiarono Nestore, il vecchio re di Pilo domatore di cavalli, Menelao, il ricchissimo signore di Sparta e marito della bella Elena, Aiace, Diomede e il coraggioso Achille, piè veloce. Fra i troiani si distinse Ettore, protetto da Zeus. Tra i valorosi troiani anche Admeto, Adrasto, Enea, infallibile con l’arco e amico del Dio Apollo. Durò dieci anni l’assedio, infine il tranello di Odisseo: il cavallo di legno, lasciato sulla spiaggia carico di guerrieri armati e pronti a combattere, dette i suoi frutti. I greci dilagarono nottetempo nelle strade di Troia, seminando la morte tra i nemici. Così gli eroi espugnarono la città per poi darle fuoco. Quello fu il giorno in cui ebbe inizio “Il ritorno di Odisseo” verso Itaca, dove la tirannia dei Proci, guidati da Antinoo, minacciava il suo trono.

Dieci anni durò l’assedio, gli schieramenti che si formarono videro tra le loro fila opposti ai greci i troiani. Si videro scendere in campo grandi guerrieri, eroi, semidei. Tra gli eroi degli elleni primeggiarono Nestore, il vecchio re di Pilo domatore di cavalli, Menelao, il ricchissimo signore di Sparta e marito della bella Elena, Aiace, Diomede e il coraggioso Achille, piè veloce. Fra i troiani si distinse Ettore, protetto da Zeus. Tra i valorosi troiani anche Admeto, Adrasto, Enea, infallibile con l’arco e amico del Dio Apollo. Durò dieci anni l’assedio, infine il tranello di Odisseo: il cavallo di legno, lasciato sulla spiaggia carico di guerrieri armati e pronti a combattere, dette i suoi frutti. I greci dilagarono nottetempo nelle strade di Troia, seminando la morte tra i nemici. Così gli eroi espugnarono la città per poi darle fuoco. Quello fu il giorno in cui ebbe inizio “Il ritorno di Odisseo” verso Itaca, dove la tirannia dei Proci, guidati da Antinoo, minacciava il suo trono. II diluvio di Deucalione, così chiamato per distinguerlo dal diluvio ogigio e da altri diluvi, fu provocato da Zeus che volle punire gli empi figli di Licaone, figlio di Pelasgo. Liacaone civilizzò l’Arcadia e fu il primo a istituire il culto di Zeus Liceo; ma poi si attirò la collera di Zeus stesso sacrificandogli un fanciullo. Egli fu perciò trasformato in un lupo e la sua casa colpita dalla folgore. La storia di Zeus e delle interiora del fanciullo è, più che un mito, un aneddoto morale che esprime il disgusto dei popoli civili della Grecia per i riti cannibalici praticati in Arcadia in nome di Zeus; riti che, secondo Plutarco (Vita di Pelopida), essi consideravano “barbari e contro natura”. Secondo taluni, i figli di Licaone erano ventidue, secondo altri, cinquanta. La notizia del delitto commesso dai figli di Licaone giunse sull’Olimpo e Zeus, travestito da povero viandante, si recò da quei malvagi. Essi ebbero la sfrontatezza di offrirgli una zuppa in cui le interiora del loro fratello Nitrimmo si trovavano mescolate a quelle di pecore e capre, ma Zeus non si lasciò trarre in inganno e, rovesciando la tavola su cui era stato servito quell’orrendo pasto, li trasformò tutti in lupi, salvo Nitrimmo, cui ridonò la vita. Ritornato sull’Olimpo, il cuore greve di disgusto. Zeus scatenò una grande alluvione sulla terra, che avrebbe dovuto distruggere il genere umano. Ma Deucalione, re di Ftia, avvertito da suo padre Prometeo il Titano, che si era recato a trovare nel Caucaso, costruì un’arca, la riempì di vettovaglie e vi salì con sua moglie Pirra, figlia di Epimeteo. Quando il vento del sud cominciò a soffiare, cadde la pioggia e i fiumi si precipitarono con fragore verso il mare che, gonfiatesi con velocità sorprendente, spazzò via le città della costa e della pianura, finché tutto il mondo fu sommerso, salvo poche vette di monti, e tutte le creature mortali parvero perdute, salvo Deucalione e Pirra.

II diluvio di Deucalione, così chiamato per distinguerlo dal diluvio ogigio e da altri diluvi, fu provocato da Zeus che volle punire gli empi figli di Licaone, figlio di Pelasgo. Liacaone civilizzò l’Arcadia e fu il primo a istituire il culto di Zeus Liceo; ma poi si attirò la collera di Zeus stesso sacrificandogli un fanciullo. Egli fu perciò trasformato in un lupo e la sua casa colpita dalla folgore. La storia di Zeus e delle interiora del fanciullo è, più che un mito, un aneddoto morale che esprime il disgusto dei popoli civili della Grecia per i riti cannibalici praticati in Arcadia in nome di Zeus; riti che, secondo Plutarco (Vita di Pelopida), essi consideravano “barbari e contro natura”. Secondo taluni, i figli di Licaone erano ventidue, secondo altri, cinquanta. La notizia del delitto commesso dai figli di Licaone giunse sull’Olimpo e Zeus, travestito da povero viandante, si recò da quei malvagi. Essi ebbero la sfrontatezza di offrirgli una zuppa in cui le interiora del loro fratello Nitrimmo si trovavano mescolate a quelle di pecore e capre, ma Zeus non si lasciò trarre in inganno e, rovesciando la tavola su cui era stato servito quell’orrendo pasto, li trasformò tutti in lupi, salvo Nitrimmo, cui ridonò la vita. Ritornato sull’Olimpo, il cuore greve di disgusto. Zeus scatenò una grande alluvione sulla terra, che avrebbe dovuto distruggere il genere umano. Ma Deucalione, re di Ftia, avvertito da suo padre Prometeo il Titano, che si era recato a trovare nel Caucaso, costruì un’arca, la riempì di vettovaglie e vi salì con sua moglie Pirra, figlia di Epimeteo. Quando il vento del sud cominciò a soffiare, cadde la pioggia e i fiumi si precipitarono con fragore verso il mare che, gonfiatesi con velocità sorprendente, spazzò via le città della costa e della pianura, finché tutto il mondo fu sommerso, salvo poche vette di monti, e tutte le creature mortali parvero perdute, salvo Deucalione e Pirra. L’arca navigò per nove giorni e infine, quando la furia delle acque si placò, andò a posarsi sul monte Parnaso o, come altri dicono, sul monte Etna o sul monte Athos, o sul monte Otri in Tessaglia. Si dice che Deucalione fu rassicurato da una colomba che aveva mandato a esplorare in volo la regione circostante. Sbarcati sani e salvi, Deucalione e Pirra offrirono un sacrificio a Zeus Padre, che salva i fuggiaschi e andarono a pregare nel santuario di Temi, presso il fiume Cefiso: il tetto era coperto d’alghe le ceneri dell’altare ormai fredde. Essi supplicarono umilmente che il genere umano potesse rivivere e Zeus, udendo le loro voci da lontano, mandò Ermes a dir loro che qualunque cosa chiedessero sarebbe stata concessa. Apparve allora Temi in persona e ordinò; “Chinate il capo e gettatevi dietro le spalle le ossa di vostra madre!” Poiché Deucalione e Pirra avevano madri diverse, ambedue morte, capirono che la Titanessa alludeva alla Madre Terra e che le sue ossa erano le pietre sparse lungo le rive del fiume. Abbassando dunque il capo, raccolsero codeste pietre e se le gettarono alle spalle, e le pietre si trasformarono in uomini o donne, a seconda che fossero state gettate da Deucalione o da Pirra. Così rinacque il genere umano e da quel giorno “gente” (laos) e “pietra” (laas) sono state designate più o meno con la stessa parola in molte lingue. II mito del diluvio di Deucalione, che evidentemente i portatori della cultura elladica importarono dall’Asia, ha la stessa origine della leggenda biblica di Noè. Ma benché l’invenzione del vino. attribuita a Noè, formi il nucleo di una storia ebraica a sfondo morale, che incidentalmente tende a giustificare l’asservimento dei Cananei a opera dei loro conquistatori Cassiti e Semiti, i Greci negarono a Deucalione il merito di aver coltivato la vite e lo attribuirono a Dioniso. Deucalione, tuttavia, è descritto come fratello di Arianna che divenne, a opera di Dioniso, progenitrice di molte tribù osservanti il culto del vino (vedi 27 8), e mantenne il suo nome che significa “marinaio del vino nuovo” (da deucos e halieus). Il mito di Deucalione ricorda l’alluvione che si verificò in Mesopotamia nel terzo millennio prima di Cristo, ma si ricollega anche alle feste dell’Anno Nuovo celebrate in Babilonia, in Siria e in Palestina. In queste feste si onorava Parnapishtim che aveva versato il dolce vino nuovo ai costruttori dell’arca, nella quale (secondo il poema babilonese di Gilgamesh) egli era scampato con la sua famiglia al diluvio scatenato dalla dea Ishtar. L’arca era la nave della Luna e la festa era celebrata come cerimonia propiziatoria delle piogge autunnali in onore della luna nuova che precedeva immediatamente l’equinozio d’autunno. Ishtar, nel mito greco, viene chiamata Pirra, che è il nome della dea-madre dei Puresati (Filistei), una popolazione cretese che giunse in Palestina attraverso la Cilicia verso il 1200 a. C. In greco pyrrha significa rosso ardente ed è un aggettivo che si usa per designare la vite.

L’arca navigò per nove giorni e infine, quando la furia delle acque si placò, andò a posarsi sul monte Parnaso o, come altri dicono, sul monte Etna o sul monte Athos, o sul monte Otri in Tessaglia. Si dice che Deucalione fu rassicurato da una colomba che aveva mandato a esplorare in volo la regione circostante. Sbarcati sani e salvi, Deucalione e Pirra offrirono un sacrificio a Zeus Padre, che salva i fuggiaschi e andarono a pregare nel santuario di Temi, presso il fiume Cefiso: il tetto era coperto d’alghe le ceneri dell’altare ormai fredde. Essi supplicarono umilmente che il genere umano potesse rivivere e Zeus, udendo le loro voci da lontano, mandò Ermes a dir loro che qualunque cosa chiedessero sarebbe stata concessa. Apparve allora Temi in persona e ordinò; “Chinate il capo e gettatevi dietro le spalle le ossa di vostra madre!” Poiché Deucalione e Pirra avevano madri diverse, ambedue morte, capirono che la Titanessa alludeva alla Madre Terra e che le sue ossa erano le pietre sparse lungo le rive del fiume. Abbassando dunque il capo, raccolsero codeste pietre e se le gettarono alle spalle, e le pietre si trasformarono in uomini o donne, a seconda che fossero state gettate da Deucalione o da Pirra. Così rinacque il genere umano e da quel giorno “gente” (laos) e “pietra” (laas) sono state designate più o meno con la stessa parola in molte lingue. II mito del diluvio di Deucalione, che evidentemente i portatori della cultura elladica importarono dall’Asia, ha la stessa origine della leggenda biblica di Noè. Ma benché l’invenzione del vino. attribuita a Noè, formi il nucleo di una storia ebraica a sfondo morale, che incidentalmente tende a giustificare l’asservimento dei Cananei a opera dei loro conquistatori Cassiti e Semiti, i Greci negarono a Deucalione il merito di aver coltivato la vite e lo attribuirono a Dioniso. Deucalione, tuttavia, è descritto come fratello di Arianna che divenne, a opera di Dioniso, progenitrice di molte tribù osservanti il culto del vino (vedi 27 8), e mantenne il suo nome che significa “marinaio del vino nuovo” (da deucos e halieus). Il mito di Deucalione ricorda l’alluvione che si verificò in Mesopotamia nel terzo millennio prima di Cristo, ma si ricollega anche alle feste dell’Anno Nuovo celebrate in Babilonia, in Siria e in Palestina. In queste feste si onorava Parnapishtim che aveva versato il dolce vino nuovo ai costruttori dell’arca, nella quale (secondo il poema babilonese di Gilgamesh) egli era scampato con la sua famiglia al diluvio scatenato dalla dea Ishtar. L’arca era la nave della Luna e la festa era celebrata come cerimonia propiziatoria delle piogge autunnali in onore della luna nuova che precedeva immediatamente l’equinozio d’autunno. Ishtar, nel mito greco, viene chiamata Pirra, che è il nome della dea-madre dei Puresati (Filistei), una popolazione cretese che giunse in Palestina attraverso la Cilicia verso il 1200 a. C. In greco pyrrha significa rosso ardente ed è un aggettivo che si usa per designare la vite. Tuttavia, come si seppe poi, Deucalione e Pirra non furono gli unici sopravvissuti al diluvio, poiché Megaro, figlio di Zeus, fu strappato dal sonno dalle grida di certe gru che gli raccomandavano di rifugiarsi sulla vetta del monte Gerania, che infatti non fu sommerso dalle acque, Un altro scampato fu Cerambo del Pelio che, trasformato in scarabeo dalle Ninfe, volò sulla vetta del Parnaso. Parimenti, gli abitanti di Parnasso, una città fondata da Parnaso, figlio di Poseidone, che inventò l’arte augurale, furono destati dagli ululati dei lupi e li seguirono sulla cima del monte. In onore dei lupi, appunto, chiamarono poi Licorea la loro nuova città. II diluvio ebbe dunque scarso effetto, poiché alcuni dei Parnasi emigrarono in Arcadia e fecero rivivere gli orrendi riti di Licaone. Ancor oggi un fanciullo viene sacrificato a Zeus Liceo e le sue interiora sono unite ad altre in una zuppa, che è poi servita a un gruppo di pastori riuniti presso un torrente. Il pastore che mangia le interiora del fanciullo (assegnate a lui dopo estrazione a sorte) comincia a ululare come un lupo, appende le sue vesti a una quercia e diventa un licantropo. Per otto anni vaga in branco con i lupi, ma se si astiene dal mangiare carne umana per tutto quel periodo, può ritornare al luogo della riunione, attraversare a nuoto il fiume e riprendere le sue vesti. Non molto tempo fa, un Parnasio di nome Damarco passò otto anni coi lupi, poi ridivenne un essere umano e dopo essersi esercitato a lungo in palestra vinse la gara di pugilato nei giochi Olimpici. Codesto Deucalione era fratello della cretese Arianna padre di Oresteo, re dei Locresi Ozoli; ai tempi di Oresteo una cagna bianca partorì un virgulto che Oresteo piantò e che crebbe diventando una vite. Un altro dei suoi figli, Anfizione, accolse, ospitalmente Dioniso e fu il primo uomo che mescolò il vino con l’acqua. Ma il maggiore e più famoso dei figli di Deucalione fu Elleno, padre di tutti i greci.

Tuttavia, come si seppe poi, Deucalione e Pirra non furono gli unici sopravvissuti al diluvio, poiché Megaro, figlio di Zeus, fu strappato dal sonno dalle grida di certe gru che gli raccomandavano di rifugiarsi sulla vetta del monte Gerania, che infatti non fu sommerso dalle acque, Un altro scampato fu Cerambo del Pelio che, trasformato in scarabeo dalle Ninfe, volò sulla vetta del Parnaso. Parimenti, gli abitanti di Parnasso, una città fondata da Parnaso, figlio di Poseidone, che inventò l’arte augurale, furono destati dagli ululati dei lupi e li seguirono sulla cima del monte. In onore dei lupi, appunto, chiamarono poi Licorea la loro nuova città. II diluvio ebbe dunque scarso effetto, poiché alcuni dei Parnasi emigrarono in Arcadia e fecero rivivere gli orrendi riti di Licaone. Ancor oggi un fanciullo viene sacrificato a Zeus Liceo e le sue interiora sono unite ad altre in una zuppa, che è poi servita a un gruppo di pastori riuniti presso un torrente. Il pastore che mangia le interiora del fanciullo (assegnate a lui dopo estrazione a sorte) comincia a ululare come un lupo, appende le sue vesti a una quercia e diventa un licantropo. Per otto anni vaga in branco con i lupi, ma se si astiene dal mangiare carne umana per tutto quel periodo, può ritornare al luogo della riunione, attraversare a nuoto il fiume e riprendere le sue vesti. Non molto tempo fa, un Parnasio di nome Damarco passò otto anni coi lupi, poi ridivenne un essere umano e dopo essersi esercitato a lungo in palestra vinse la gara di pugilato nei giochi Olimpici. Codesto Deucalione era fratello della cretese Arianna padre di Oresteo, re dei Locresi Ozoli; ai tempi di Oresteo una cagna bianca partorì un virgulto che Oresteo piantò e che crebbe diventando una vite. Un altro dei suoi figli, Anfizione, accolse, ospitalmente Dioniso e fu il primo uomo che mescolò il vino con l’acqua. Ma il maggiore e più famoso dei figli di Deucalione fu Elleno, padre di tutti i greci. Le cinquanta Nereidi, gentili e benefiche assistenti della dea del mare Teti, sono sirene, figlie della Ninfa Doride e di Nereo, un profetico vecchio marino, che ha il potere della metamorfosi. Pare che le cinquanta Nereidi fossero un collegio di cinquanta sacerdotesse della Luna, i cui magici riti assicuravano pesca abbondante. I Forcidi, loro cugini, figli di Ceto e di Forcio, un altro saggio vecchio del mare, sono Ladone, Echidna e le tre Gorgoni che abitano in Libia; le tre Graie; e, secondo taluni, anche le tre Esperidi.

Le cinquanta Nereidi, gentili e benefiche assistenti della dea del mare Teti, sono sirene, figlie della Ninfa Doride e di Nereo, un profetico vecchio marino, che ha il potere della metamorfosi. Pare che le cinquanta Nereidi fossero un collegio di cinquanta sacerdotesse della Luna, i cui magici riti assicuravano pesca abbondante. I Forcidi, loro cugini, figli di Ceto e di Forcio, un altro saggio vecchio del mare, sono Ladone, Echidna e le tre Gorgoni che abitano in Libia; le tre Graie; e, secondo taluni, anche le tre Esperidi. Crisaore era il segno del primo quarto di luna di Demetra, cioè del falcetto d’oro; le compagne della dea lo reggevano in mano quando lo rappresentavano nelle cerimonie. Atena, in questa versione, è la collaboratrice di Zeus, rinata dalla sua testa, e traditrice dell’antica religione. Le tre Arpie, considerate da Omero come personificazione dei venti di tempesta (Odissea XX 66-78), rappresentavano la Alena primitiva, cioè la triplice dea nella sua veste di distruggitrice. Tali erano anche le Graie o le Grigie, come dimostrano i loro nomi Enio («guerresca»), Penfredo («vespa») e Dino («terribile»); la leggenda del loro unico occhio e del loro unico dente deriva dalla interpretazione erronea di qualche dipinto sacro e il cigno nella mitologia europea è l’uccello della morte.

Crisaore era il segno del primo quarto di luna di Demetra, cioè del falcetto d’oro; le compagne della dea lo reggevano in mano quando lo rappresentavano nelle cerimonie. Atena, in questa versione, è la collaboratrice di Zeus, rinata dalla sua testa, e traditrice dell’antica religione. Le tre Arpie, considerate da Omero come personificazione dei venti di tempesta (Odissea XX 66-78), rappresentavano la Alena primitiva, cioè la triplice dea nella sua veste di distruggitrice. Tali erano anche le Graie o le Grigie, come dimostrano i loro nomi Enio («guerresca»), Penfredo («vespa») e Dino («terribile»); la leggenda del loro unico occhio e del loro unico dente deriva dalla interpretazione erronea di qualche dipinto sacro e il cigno nella mitologia europea è l’uccello della morte. I nomi delle Gorgoni, Steno («forte») Euriale («ampio-vagante») e Medusa («astuta»), sono appellativi della dea-Luna. Gli orfici chiamavano «testa di Medusa» la faccia della luna. Le Graie sono bianche di carnagione e simili a cigni, ma con i capelli grigi fin dalla nascita e un solo dente e un solo occhio in comune. Si chiamano Enio, Penfredo e Dino.

I nomi delle Gorgoni, Steno («forte») Euriale («ampio-vagante») e Medusa («astuta»), sono appellativi della dea-Luna. Gli orfici chiamavano «testa di Medusa» la faccia della luna. Le Graie sono bianche di carnagione e simili a cigni, ma con i capelli grigi fin dalla nascita e un solo dente e un solo occhio in comune. Si chiamano Enio, Penfredo e Dino. Echidna era per metà una bellissima donna, per metà un serpente dalla pelle maculata. Viveva un tempo in una grotta profonda tra gli Arimi; mangiava uomini crudi e procreò mostri orrendi a suo marito Tifone; ma Argo dai cento occhi la uccise nel sonno. Echidna generò orrendi figli a Tifone, e cioè Cerbero, il cane infernale a tre teste; l’Idra, serpente acquatico dalle molte teste che viveva a Lerna; la Chimera, capra che sputava fiamme, con la testa di leone e la coda di serpente; e Orione, il cane a due teste di Gerione, che si giacque con la propria madre e generò in lei la Sfinge e il Leone Nemeo.

Echidna era per metà una bellissima donna, per metà un serpente dalla pelle maculata. Viveva un tempo in una grotta profonda tra gli Arimi; mangiava uomini crudi e procreò mostri orrendi a suo marito Tifone; ma Argo dai cento occhi la uccise nel sonno. Echidna generò orrendi figli a Tifone, e cioè Cerbero, il cane infernale a tre teste; l’Idra, serpente acquatico dalle molte teste che viveva a Lerna; la Chimera, capra che sputava fiamme, con la testa di leone e la coda di serpente; e Orione, il cane a due teste di Gerione, che si giacque con la propria madre e generò in lei la Sfinge e il Leone Nemeo.