Il titolo di questo post è estrapolato da una frase che James Hillman pronuncia durante la lunga e interessante intervista che concesse a Silvia Ronchey. “Silvia Ronchey incontra James Hillman” è andato in onda la prima volta il 22 novembre 1999.

Il titolo di questo post è estrapolato da una frase che James Hillman pronuncia durante la lunga e interessante intervista che concesse a Silvia Ronchey. “Silvia Ronchey incontra James Hillman” è andato in onda la prima volta il 22 novembre 1999.

In questo post (in basso) trovate anche la bibliografia dei volumi menzionati nel filmato, oltre a una biografia, un riassunto del pensiero e la bibliografia ragionata delle opere di Hillman, e una biografia e bibliografia di Slivia Ronchey.

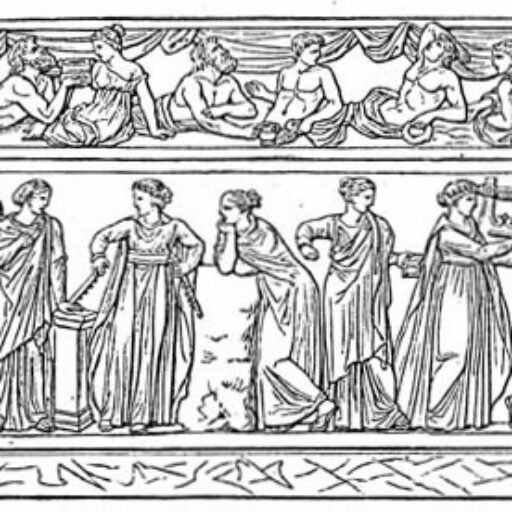

Come già Italo Calvino nel 1985, che nelle sue Lezioni americane. Six Memos for the Next Millenium elencava e spiegava sei valori propri della letteratura e che ci avrebbero dovuto accompagnare nel nuovo millennio, anche Silvia Ronchey e James Hillman nel 1999 affrescavano alcune immagini per permetterci di affrontare con archetipica copiosità il millennio che si stava per aprire. Nella ricchissima intervista si discetta dell’Anima del Mondo, del Giardino come metafora dell’anima e della vita psichica e che solo a tratti prende vita e diviene Anima.

Se dovessimo ricordare una frase una pronunciata da Hillman sceglieremmo questa: “Ciò che conta è imparare i miti, pensare miticamente. La nostra origine è nei miti”. Per noi Muse, che nei miti ci viviamo, e che da sempre ci affascinano e guidano le nostre scelte di vita, questa frase è un balsamo divino! 🙂

Qui trovate tutto la lunga e ricca intervista, sul canale youtube di Andreas, ISCRIVETEVI AL CANALE! GRAZIE MILLE E BUONA VISIONE!

BIBLIOGRAFIA MENZIONATA NEL FILMATO – Nel corso dell’intervista, si parla dei seguenti volumi (in ordine di menzione):

- Fedro di Platone – Il Fedro, uno dei capolavori assoluti della filosofia e della letteratura occidentali, è in Platone il dialogo dell’eros e della bellezza, della follia divina e della felicità che dona ai mortali, dell’anima e del suo destino oltremondano, della filosofia come persuasione dialettica, infine dell’enigma della scrittura. Forse la più complessa e la più bella tra le opere del filosofo, o se vogliamo dell’inventore stesso della filosofia, opera prediletta dagli iniziati ai misteri platonici lungo il corso dei secoli fino a oggi, il Fedro respira un’aria sorgiva, popolata di spiriti misteriosi, in cui riecheggia un canto melodioso: si sentono il profumo dell’erba del prato, lo scorrere limpido delle fonti, il frinire delle cicale. L’estate statica, immota, placidamente sopita, ospita e racchiude la conversazione di Socrate con il personaggio eponimo, l’adorabile Fedro, per la cui persuasione e conversione si strugge e disputa l’eros della filosofia

- Tutta l’Opera di Platone – Per chi vuole scoprire l’AUTORE filosofico per eccellenza, che continua a nutrire e influenzare la cultura occidentale.

- Il suicidio dell’anima di James Hillman – James Hillman capovolge ogni prospettiva rispetto allo spinoso tema del suicidio. Come egli stesso scrive, non senza vigore polemico, questo libro “mette in discussione la prevenzione del suicidio; va a indagare l’esperienza della morte; accosta la questione del suicidio non dal punto di vista della vita, della società e della “salute mentale”, bensì in relazione alla morte e all’anima.

- Repubblica di Platone – Nel mondo antico e poi ancora in quello moderno, “La Repubblica” non ha mai mancato di svolgere il suo compito principale: quello di invitare a pensare sul destino della vita individuale e sociale degli uomini. Un destino, secondo Platone, non prescritto e immutabile, ma da immaginare, argomentare, costruire.

- Karl Kerényi – Una selezione di scritti del grande filologo classico e storico delle religioni ungherese, ritenuto fra i fondatori degli studi moderni, anche in chiave psicologica, della mitologia greca.

- Opere e frammenti di Epicuro – All’idea che il mondo non abbia valore di per sé, Epicuro oppone il suo meccanicismo e il suo “materialismo”; all’idea che la vita umana non abbia senso, il filosofo greco oppone il suo ideale di felicità tutta mondana; alla concezione della scienza come contemplazione di verità eterne, Epicuro oppone quella della scienza come progressivo strumento di liberazione dai timori e dalla superstizione religiosa.

- Il codice dell’anima. Carattere, Vocazione, Destino di James Hillman- Se volete andare alla scoperta dell’opera di Hilman, questo è il libro da cui inizare! Best seller internazionale in cui Hillman esplora il concetto di “daimon” e come la nostra vocazione e il nostro carattere siano inscritti nel nostro destino.

- Politica della bellezza di James Hillman – La politica della bellezza di Hillman è una denuncia della prevalenza del brutto nella politica, a causa del dominio asfissiante dell’economia, della funzionalità, dell’utilità, del materialismo e del tecno-scientismo. Hillman rivendica la necessità per la psicoterapia di mettere al centro del suo interesse il bisogno essenziale che ha l’anima della bellezza, per la stretta connessione di Eros con entrambe. Hillman mostra le conseguenze che ha la perdita di bellezza per la vita pubblica, per la comunità e la città, e per il paziente

- Puer Aeternus di James Hillman – Fra i lettori di Hillman si sentono spesso ricordare due scritti: il saggio sul tradimento e Senex e puer. Di fatto sarebbe difficile trovare una migliore via d’accesso al pensiero di Hillman. Nel primo caso perché in poche pagine egli ci offre un’analisi esemplare di una di quelle realtà condannate e deprecate che solo lo scandaglio psicologico riesce a illuminare dietro le grevi cortine della morale. Nel secondo perché la caratterizzazione del puer aeternus e quella parallela del senex hanno una tale precisione e capacità individuante da offrirsi come ausilio immediato per riconoscere nella nostra psiche i tratti dell’eterna fanciullezza e della saturnina vecchiaia.

- La forza del carattere. La vita che dura di James Hillman – Non sempre è giusto cedere al fascinoso luogo comune secondo il quale chi muore giovane è caro agli dei, perché “così come il carattere guida l’invecchiamento, l’invecchiamento guida il carattere”. La senilità, quindi, non è un caso, né una dannazione, né l’abominio di una medicina moderna devota alla longevità, ma la condizione naturale e necessaria affinché si verifichino l’intensificazione e la messa a punto del nostro carattere, ossia della forma del nostro durare. Ma anche se il carattere sopravvive per immagini, invecchiare è una forma d’arte che ogni essere umano deve affrontare perché la vecchiaia si configuri come una “struttura estetica” che permetta di svolgere il ruolo archetipico di avo cui ogni anziano è chiamato.

- Sant’Agostino – Citazione nel filmato: “Il tempo è semplicemente il riflesso dell’eternità”. Sant’Agostino, il teologo che pose le fondamenta della dottrina cristiana. Un libro introduttivo al Padre della Chiesa. La sua opera più famosa, Le Confessioni, opera scritta tra il 397 e il 400 d.C, è uno dei massimi capolavori della letteratura cristiana. Di carattere autobiografico, esse si suddividono in tredici libri nei quali il Santo confessa i propri peccati e rende grazie a Dio per averlo liberato dal male. L’autore descrive gli eventi principali della propria esistenza, analizzando così i passi che lo hanno portato a diventare un vero cristiano.

- Poesie di John Keats – Citazione dal filmato: “Chiamate il mondo, vi prego, la valle del fare anima”. Questa citazione è stata utilizzata da Hillman per descrivere la sua “psicologia archetipica”. Secondo Hillman (nel Codice dell’anima, descritto sopra), questa citazione suggerisce che il mondo è un luogo in cui possiamo fare anima, ovvero un luogo in cui possiamo sviluppare la nostra identità personale e diventare ciò che siamo destinati a diventare.

- Metafisica di Aristotele – La Metafisica è l’opera più famosa di Aristotele. Si tratta degli appunti che Aristotele preparava per le sue lezioni all’interno del Peripato. Lo Stagirita pone qui i problemi fondamentali sull’essere e sul perché del divenire ricercandone le cause e i principi primi.

- Organon di Aristotele – Il volume presenta una nuova e originale traduzione dei sei trattati che costituiscono la raccolta conosciuta con il nome di Organon e che viene considerata come l’atto di nascita della “logica” occidentale.

Chi è James Hillman

Una lista delle maggiori pubblicazioni di James Hillman

Chi è e cosa ha scritto Silvia Ronchey

Cosa facciamo noi de La Voce delle Muse

Ti piacciono i nostri post? Vuoi sostenerci con un piccolo contributo? Ecco come fare: ci vuole un minuto!

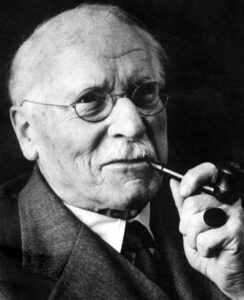

Nel marzo del 1959, lo psicoanalista svizzero Carl Gustav Jung fece questa intervista con John Freeman per il programma televisivo della BBC “Face to Face”. L’intervista venne registrata nella sua casa alla Seestraße a Küsnacht, sul lago di Zurigo. Il documentario introdusse Jung al grande pubblico, più delle sue opere e di altre interviste: il tono onesto e discorsivo di Jung affascina e arricchisce. Nel filmato lo sentirete parlare della sua famiglia, della sua infanzia, dei suoi studi, del suo primo incontro con Freud, dell’inconscio collettivo, del destino dell’umanità.

Nel marzo del 1959, lo psicoanalista svizzero Carl Gustav Jung fece questa intervista con John Freeman per il programma televisivo della BBC “Face to Face”. L’intervista venne registrata nella sua casa alla Seestraße a Küsnacht, sul lago di Zurigo. Il documentario introdusse Jung al grande pubblico, più delle sue opere e di altre interviste: il tono onesto e discorsivo di Jung affascina e arricchisce. Nel filmato lo sentirete parlare della sua famiglia, della sua infanzia, dei suoi studi, del suo primo incontro con Freud, dell’inconscio collettivo, del destino dell’umanità.

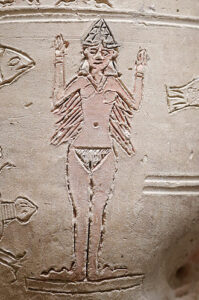

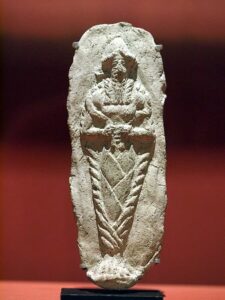

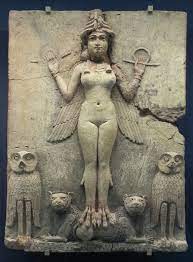

Ištar (spesso scritto Ishtar) è la dea dell’amore, della fertilità e dell’erotismo, dea anche della guerra, nella mitologia babilonese, derivata dall’omologa dea sumera Inanna (

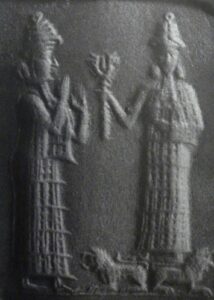

Ištar (spesso scritto Ishtar) è la dea dell’amore, della fertilità e dell’erotismo, dea anche della guerra, nella mitologia babilonese, derivata dall’omologa dea sumera Inanna ( La morte di Tammuz è anche descritta nell’opera Discesa di Ištar negli Inferi, dove la dea, dopo essere discesa nell’oltretomba ed essere stata giudicata e giustiziata, rinasce scambiando il proprio corpo con quello dello sposo Tammuz. Dopo la morte di Tammuz tutte le donne, compresa la dea, assumono lo stato di lutto che dura un mese, detto appunto il mese di Tammuz. Alcune caratteristiche di questo rituale di lutto, quali per esempio il fondamentale digiuno mensile, sono state trasmesse alle cerimonie religiose islamiche. Durante la sua discesa negli inferi la terra si arresta e nulla può essere creato.

La morte di Tammuz è anche descritta nell’opera Discesa di Ištar negli Inferi, dove la dea, dopo essere discesa nell’oltretomba ed essere stata giudicata e giustiziata, rinasce scambiando il proprio corpo con quello dello sposo Tammuz. Dopo la morte di Tammuz tutte le donne, compresa la dea, assumono lo stato di lutto che dura un mese, detto appunto il mese di Tammuz. Alcune caratteristiche di questo rituale di lutto, quali per esempio il fondamentale digiuno mensile, sono state trasmesse alle cerimonie religiose islamiche. Durante la sua discesa negli inferi la terra si arresta e nulla può essere creato. Inanna è la dea sumera della fecondità, della bellezza e dell’amore, inteso come relazione erotica piuttosto che coniugale; successivamente assimilata alla dea accadica, quindi babilonese e assira, Ištar (anche Eštar,

Inanna è la dea sumera della fecondità, della bellezza e dell’amore, inteso come relazione erotica piuttosto che coniugale; successivamente assimilata alla dea accadica, quindi babilonese e assira, Ištar (anche Eštar,  Bellissime sono le poesie d’amore scritte da Inanna e rivolte al proprio amore e promesso sposo Dumuzi. Ella dona agli abitanti di Uruk, la città di cui è protettrice, i Me sottratti a Enki con un inganno (lo fece ubriacare dopo averlo sedotto con la sua bellezza), in modo che gli uomini possano vivere in prosperità e benessere. Dopo la perdita del suo innamorato divenne una seduttrice di uomini e di dei: nella saga di Gilgamesh, questi rifiuta le sue profferte di sesso, rinfacciandole che nessun uomo è rimasto vivo fino all’indomani mattina, dopo avere giaciuto con lei nella notte.

Bellissime sono le poesie d’amore scritte da Inanna e rivolte al proprio amore e promesso sposo Dumuzi. Ella dona agli abitanti di Uruk, la città di cui è protettrice, i Me sottratti a Enki con un inganno (lo fece ubriacare dopo averlo sedotto con la sua bellezza), in modo che gli uomini possano vivere in prosperità e benessere. Dopo la perdita del suo innamorato divenne una seduttrice di uomini e di dei: nella saga di Gilgamesh, questi rifiuta le sue profferte di sesso, rinfacciandole che nessun uomo è rimasto vivo fino all’indomani mattina, dopo avere giaciuto con lei nella notte.

Inanna però non può tornare dagli Inferi senza fornire qualcuno che la sostituisca. I gallu (demoni del destino) le propongono diversi sostituti: Ninshubur, i suoi due figli Shara e Lulal, ma la dea rifiuta di condannare a morte queste persone rimastele fedeli anche mentre era morta. Per ultimo, la conducono dal suo sposo Dumuzi. Dumuzi viene sorpreso mentre siede soddisfatto sul suo trono, sfoggiando ricche vesti, senza portare il lutto per Inanna. Presa dall’ira, Inanna lo consegna ai gallu. Dumuzi riesce a fuggire per opera del dio Utu, ma viene ripreso dopo un lungo inseguimento e condotto agli inferi. La sorella di Dumuzi, Geshtinanna, va alla sua ricerca e le sue lacrime impietosiscono Inanna, che decide di accompagnarla. La dea e la mortale vagano a lungo, finché una “mosca sacra” dice loro dove si trova Dumuzi: in Arali, luogo di confine tra il mondo degli uomini e gli inferi, dove viene raggiunto infine da Inanna e Geshtinanna. Tuttavia, per la legge del Kur, Dumuzi e Geshtinanna devono risiedere a turno per metà dell’anno nel regno di Ereshkigal.

Inanna però non può tornare dagli Inferi senza fornire qualcuno che la sostituisca. I gallu (demoni del destino) le propongono diversi sostituti: Ninshubur, i suoi due figli Shara e Lulal, ma la dea rifiuta di condannare a morte queste persone rimastele fedeli anche mentre era morta. Per ultimo, la conducono dal suo sposo Dumuzi. Dumuzi viene sorpreso mentre siede soddisfatto sul suo trono, sfoggiando ricche vesti, senza portare il lutto per Inanna. Presa dall’ira, Inanna lo consegna ai gallu. Dumuzi riesce a fuggire per opera del dio Utu, ma viene ripreso dopo un lungo inseguimento e condotto agli inferi. La sorella di Dumuzi, Geshtinanna, va alla sua ricerca e le sue lacrime impietosiscono Inanna, che decide di accompagnarla. La dea e la mortale vagano a lungo, finché una “mosca sacra” dice loro dove si trova Dumuzi: in Arali, luogo di confine tra il mondo degli uomini e gli inferi, dove viene raggiunto infine da Inanna e Geshtinanna. Tuttavia, per la legge del Kur, Dumuzi e Geshtinanna devono risiedere a turno per metà dell’anno nel regno di Ereshkigal.