Il modo migliore per avvicinarsi alla dea Artemide è quello di leggere qualche mito che la vede protagonista. Consultate qualche buon libro di mitologia per trovare le storie che più vi affascinano (una lista la trovate qui). Il testo che segue è tratto da Andreas Barella, Adolescenza il Giardino Nascosto, Casa editrice Ericlea, 2010.

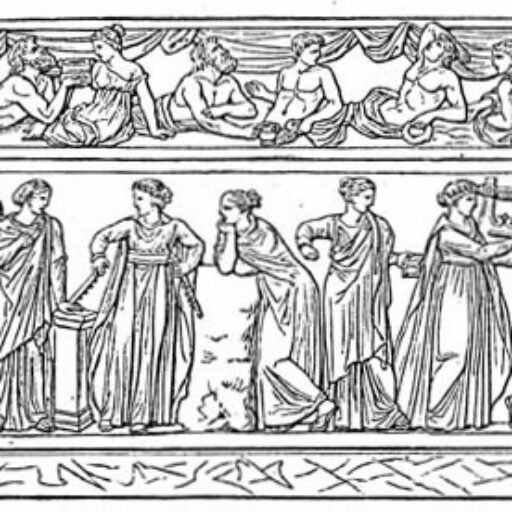

“Artemide è figlia di Zeus e Latona, nonché sorella gemella di Apollo. Latona, a causa di una maledizione lanciatale dalla moglie di Zeus, Era, per poter mettere al mondo i due bambini è costretta a trovare un luogo che non abbia mai visto la luce del sole. Per questo motivo Zeus fa emergere dal mare un’isola fino allora sommersa che, di conseguenza, il sole non ha ancora toccato. Si tratta dell’isola di Delo, e Latona vi partorisce aggrappata a una palma sacra. Artemide nasce per prima, dopo soli sei mesi di gestazione e aiuta la madre a dare alla luce Apollo che nasce invece il settimo mese. L’infanzia di Artemide non è raccontata da alcun mito giunto fino a noi, ma viene descritta come la dea che si diverte usando l’arco sulle montagne, immagine suggestiva. Giunta all’età di tre anni Artemide, sedendogli sulle ginocchia, chiede al padre Zeus di avverare alcuni suoi desideri: per prima cosa chiede di restare per sempre vergine, poi di non doversi mai sposare e infine di avere sempre a disposizione cani da caccia con le orecchie basse, cervi che tirino il suo carro e ninfe come compagne di caccia. Il padre la asseconda e realizza i suoi desideri. Tutte le sue compagne rimangono così vergini ed Artemide vigila strettamente sui loro voti.

Un giorno Artemide sta facendo il bagno nuda in una valle sul monte Citerone quando arriva il principe tebano Atteone, che sta andando a caccia. Si ferma a guardarla, affascinato dalla sua mirabile bellezza, e ne è talmente incantato che calpesta un ramo e per il rumore Artemide si accorge di lui. Resta così disgustata dal suo sguardo fisso che decide di lanciargli addosso dell’acqua magica e trasformarlo in un cervo: in questo modo i suoi cani, scambiandolo per una preda, lo uccidono sbranandolo. Una versione alternativa della storia narra che Atteone si è vantato di essere un cacciatore migliore di lei e che quindi la dea lo trasformi in cervo, facendolo divorare per vendetta.

Orione è un compagno di caccia di Artemide. Le versioni della leggenda sono diverse: secondo alcune è ucciso dalla dea, secondo altre da uno scorpione inviato da Gea. Alcune storie riportano che Orione tenta di stuprare una delle ninfe di Artemide e che questa lo uccide per punirlo, altre che tenta di stuprare la dea stessa che lo uccide per difendersi. Ma la versione più interessante che distingue Orione da Atteone, è quella che narra che Artemide è innamorata di Orione e vuole sposarlo, ma il fratello Apollo, geloso di questo amore, sfida la sorella a una gara di tiro con l’arco. Apollo afferma che la sorella non è in grado di colpire un tronco galleggiante nel mare, che si vede a malapena dalla spiaggia. Artemide incocca la freccia e infallibilmente colpisce quello che crede un tronco. In realtà è Orione che sta nuotando nelle acque. Distrutta dal dolore, la dea innalza l’amato al livello del cielo, facendolo diventare una costellazione che tutte le notti può ammirare.

Abbiamo con Artemide un personaggio variegato, una dea indipendente dagli uomini, a cui non appartiene, ma che costantemente deve confrontarsi con il potere maschile che cerca di riportarla all’ordine costituito, alle convenzioni. La madre la obbliga a crescere prima del tempo, ancora fanciulla deve già aiutarla nel parto e accudire il fratello gemello. Gli uomini la vedono come un essere pericoloso e mortifero, la storia di Atteone ne è un esempio: chi incontra la dea, chi incontra una donna libera e senza padrone, rischia di essere distrutto da quello che ama di più e di più familiare possiede. Nel caso di Atteone il cacciatore, quello che ha di più caro sono i suoi cani. E anche amare una donna così si rivela pericoloso e mortale: lo stesso Orione è ucciso dalle mani della dea. Insomma, la donna libera fa paura agli uomini greci.

Questo, come detto, è il punto di vista maschile, la storia è vista dalla prospettiva dell’uomo che teme la donna e ne ignora il mistero. È proprio su questo aspetto che vorrei concentrarmi: il mistero femminile e il fascino che esercita sui ragazzi e sulle ragazze stesse, che si apprestano a scoprirlo e svilupparlo. Il mito ci parla di nascita, di servizio della nascita (Artemide nutrice), di un forte legame con il gemello, di una libertà sancita dal padre degli dèi (vergine per i greci significa “libera” non legata a nessun uomo nel matrimonio, e non ha connotazioni legate alla sessualità, che la vergine gestisce liberamente). Ci parla anche di legami femminili, di voti di libertà controllati a vicenda, una sorta di comunità tutta femminile di difesa reciproca della propria libertà. Di forza magica e misteriosa che trasforma gli uomini e li punisce se si avvicinano a lei in modo sbagliato. Di ribellione al mondo maschile, o in altre parole di una visione alternativa e radicalmente diversa della vita e del ruolo dei sessi all’interno del mondo. In realtà tutte le divinità femminili hanno sempre la tendenza, una volta spogliate dalla patina interpretativa aggiunta dagli uomini (che lo ricordo, sono quelli che raccontano le storie che ci sono pervenute dal mondo greco) a ricondurci all’idea della dea Madre, della Grande divinità femminile, quella raffigurata nelle statuette arcaiche nuda in varie attitudini della grande madre che dona se stessa, il suo nutrimento e dà supporto. La Madre Terra, con due grandi seni e una grande pancia, la generatrice di vita che crea il figlio e si unisce ciclicamente allo sposo per generare altri figli. Per questo motivo ingloba in sé vita e morte, nascita e rinascita, come il mondo vegetale che tutti gli autunni sembra fermarsi e ogni primavera rinasce. Come possiamo utilizzare questa dea nel nostro percorso di arricchimento femminile (ma come abbiamo visto anche maschile)? Intanto accettando questa differenza, non lasciando che l’immagine femminile sia stereotipata o fonte di un dominio maschile (che storicamente è millenario nella nostra cultura), non solo della donna ma anche della visione che se ne ha.

Questa è la sfida più affascinante e misteriosa di tutto questo libro, di tutte le idee proposte in queste pagine. Non tocca a me, in quanto uomo, dire in che direzione debba andare questa ricerca. L’importante è che non resti qua sulla carta ma esca nel mondo e nelle classi e nella vita delle ragazze che saranno le donne, le madri, le Artemidi di domani. Il vantaggio del nostro tempo è che la libertà, la parità come persone, ha fatto passi da gigante, e le possibilità di realizzare il mistero della vergine guerriera sono tutte davanti a noi.

Per dare un’idea di suggestioni scaturite dal lavoro esperienziale con giovani persone e di come esse si rapportano con la scoperta del mistero femminile, ecco l’esempio di Atalanta.”

Tratto da: Andreas Barella, Adolescenza, il Giardino Nascosto, Ericlea, 2010. Maggiori dettagli sul libro li trovate qua.