Prolegomena – Elettrione, figlio di Perseo, gran re di Micene e marito di Anasso, marciò assetato di vendetta contro i Tafi e i Telebani. Essi si erano riuniti per razziare il bestiame di Elettrione, seguendo il consiglio di un certo Pterelao, pretendente al trono di Micene; e nello scontro che seguì perirono gli otto figli di Elettrione. Durante la sua assenza, suo nipote, Anfitrione, re di Trezene, assunse la carica di reggente. «Governa con saggezza e, quando tornerò vittorioso, potrai sposare mia figlia Alcmena», disse Elettrione salutandolo. Anfitrione, informato dal re dell’Elide che la mandria rubata era in suo possesso, pagò il forte riscatto richiesto e poi mandò a chiamare Elettrione perché identificasse il bestiame. Elettrione, per nulla soddisfatto all’idea di dover rifondere ad Anfitrione la somma del riscatto, gli chiese bruscamente quale diritto avessero gli Elei di vendere la roba rubata, e perché mai Anfitrione aveva ammesso tale frode. Senza degnarsi di rispondere, Anfitrione diede sfogo alla propria ira scagliando un bastone contro una delle vacche che si erano scostate dalla mandria; il bastone le batté contro le corna, rimbalzò e uccise Elettrione. Anfitrione allora fu bandito dall’Argolide da suo zio Stenelo, che si impadronì di Micene e di Tirinto e affidò il resto del regno, con Midea come capitale, ad Atreo e a Tieste, figli di Pelope.

Anfitrione accompagnato da Alcmena fuggì a Tebe, dove re Creonte lo purificò e diede in sposa sua sorella Perimeda all’unico figlio superstite di Elettrione, Licinnio, un bastardo nato da una donna frigia chiamata Midea. Ma la pia Alcrnena non volle giacersi con Anfitrione finché egli non avesse vendicato la morte degli otto fratelli di lei. Creonte gli concesse di reclutare un esercito di Beoti, a patto che egli liberasse i Tebani dalla volpe Teumessia; e Anfitrione vi riuscì, chiedendo a prestito il famoso cane Leiape a Cefalo l’Ateniese. Poi, aiutato da contingenti ateniesi, focesi, argivi e locresi, Anfitrione sopraffece i Telebani e i Tafì e consegnò le loro isole ai suoi alleati, tra i quali era anche lo zio di Anfitrione, Eleo.

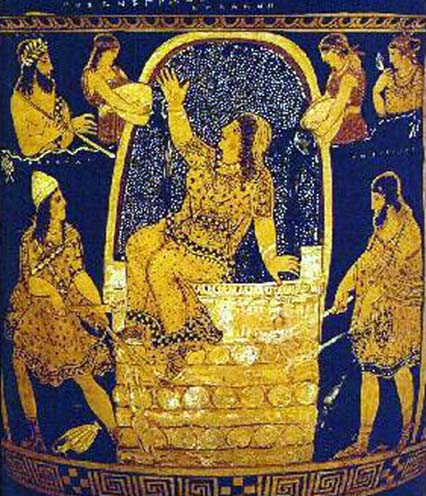

Nascita di Eracle – Nove mesi dopo, sull’Olimpo, Zeus si vantò di aver procreato un figlio, ora sul punto di nascere, che sarebbe stato chiamato Eracle, e cioè «gloria di Era» e avrebbe governato sulla nobile casa di Perseo. Era allora gli fece promettere che il primo principe della casa di Perseo nato anzi il calar del sole sarebbe stato gran re. Quando Zeus ebbe pronunciato un solenne giuramento a questo proposito. Era si recò subito a Micene, dove affrettò le doglie di Nicippe, moglie di re Stenelo. Poi si precipitò a Tebe e sedette a gambe incrociate dinanzi alla porta di Alcmena, con i lembi della veste annodati e le dita congiunte; in tal modo riuscì a ritardare la nascita di Eracle, finché fu certa che Euristeo figlio di Stenelo, un bimbo nato settimino, fosse già nella culla. Quando Eracle venne alla luce, un’ora troppo tardi, si scoprì che aveva un gemello, che fu chiamato Ificle, figlio di Anfitrione e più giovane di lui di una notte. Ma altri dicono che Eracle, e non Ificle, era più giovane di una notte; e altri ancora, che i due gemelli furono generati la medesima notte e nacquero assieme e il padre loro Zeus illuminò di luce divina la stanza del parto. Dapprima Eracle fu chiamato Alceo o Palemone. Quando Era risalì all’Olimpo e soddisfatta si vantò di essere riuscita a tenere lontana Ilizia, dea del parto, dalla soglia di Alcmena, Zeus fu colto da una collera violentissima; afferrata sua figlia maggiore Ate, che l’aveva reso cieco all’inganno di Era, giurò solennemente che non avrebbe mai più rivisto l’Olimpo; poi la fece roteare sopra la propria testa stringendone fra le dita la bionda chioma e la scaraventò sulla terra. Benché Zeus non potesse rimangiarsi il giuramento e permettere a Eracle di governare sulla casa di Perseo, persuase tuttavia Era ad acconsentire che, dopo aver compiuto dodici fatiche impostegli da Euristeo a suo piacimento, il giovane sarebbe divenuto un dio.

Ora, contrariamente a quanto era accaduto per i suoi precedenti amori mortali, da Niobe in poi, Zeus non scelse Alcmena soltanto per il suo piacere, benché essa superasse tutte le contemporanee per bellezza, dignità e saggezza, ma con il proposito di generare un figlio tanto forte da impedire lo sterminio degli uomini e degli dei. Alcmena, la sedicesima discendente della stessa Niobe, fu l’ultima donna mortale con la quale Zeus si giacque, poiché in nessun’altra egli sperava di generare un eroe che eguagliasse Eracle; e tenne Alcrnena in così gran conto che, invece di violentarla bruscamente, si prese la briga di assumere le sembianze di Anfitrione e di sedurla con parole affettuose e carezze. Egli sapeva che Alcmena era incorruttibile e quando, all’alba, le offrì una coppa carchesia, essa l’accettò con naturalezza, come parte del bottino di guerra: un dono che Telebo aveva avuto da suo padre Posidone.

Altri dicono che Era non scese dall’Olimpo per ritardare il parto di Alcmena, ma affidò quel compito alle streghe, e che Istoride, figlia di Tiresia, le ingannò lanciando un grido di gioia nella camera del parto, che ancor oggi si può visitare a Tebe. Le streghe allora se ne andarono e permisero al bimbo di nascere. Secondo altri, fu Ilizia che ostacolò il travaglio per ordine di Era; la fedele serva di Alcmena, la bionda Galantide, o Galena, lasciò la camera del parto per annunciare, mentendo, che Alcmena si era sgravata. Quando Ilizia balzò in piedi stupita, allargando le dita e raddrizzando le ginocchia. Eracle nacque e Galantide rise per la buona riuscita del suo inganno; Ilizia, infuriata, l’afferrò per i capelli e la tramutò in donnola. Galantide continuò a frequentare la casa di Alcmena, ma Era la punì per aver mentito: fu condannata per sempre a partorire dalla bocca. Quando i Tebani tributano a Eracle onori divini, offrono sacrifici preliminari a Galantide, chiamata anche Galintiade e descritta come la figlia di Preto; dicono che essa fu la nutrice di Eracle e che Eracle stesso le eresse un santuario. Gli Ateniesi ridono di questa leggenda tebana e sostengono che Galantide era una prostituta, tramutata in donnola da Era per aver indulto a pratiche lussuriose contro natura; per caso capitò dinanzi alla casa di Alcmena in travaglio e la spaventò tanto da accelerare il parto di Eracle. L’anniversario della nascita di Eracle è festeggiato il quarto giorno di ogni mese; ma taluni sostengono che egli nacque quando il Sole entrò nella decima costellazione; e altri che la Grande Orsa, inclinandosi a mezzanotte verso Orione, cosa che accade quando il Sole esce dalla dodicesima costellazione, abbassò lo sguardo su Eracle che aveva allora dieci mesi.

Eracle diviene immortale – Alcmena, che temeva la gelosia di Era, abbandonò il suo bimbo neonato in un campo, fuori delle mura di Tebe; e colà, per istigazione di Zeus, Atena condusse Era a passeggiare. «Guarda, mia cara, che bimbo eccezionalmente robusto!» disse Atena simulando sorpresa mentre si chinava per prendere Eracle tra le braccia. «Sua madre deve aver perduto il senno per abbandonarlo così in questo campo sassoso! Suvvia, tu hai del latte, danne a questa povera creatura!» Sconsideratamente, Era prese il bambino e si denudò il petto, ed Eracle vi si attaccò con tanta forza che la dea gemendo per il dolore lo allontanò da sé; un getto di latte volò verso il cielo e divenne la Via Lattea. «Quale mostro è mai questo bambino!» gridò Era. Ma ormai Eracle era immortale e Atena sorridendo lo restituì ad Alcmena, raccomandandole di averne cura e di farlo crescere bene. I Tebani ancor oggi mostrano il luogo dove Era fu così ingannata; il campo è chiamato «Pianura di Eracle». Taluni tuttavia dicono che Ermete portò Eracle neonato sull’Olimpo; che Zeus stesso lo posò sul petto di Era mentre la dea dormiva; e che la Via Lattea si formò quando Era, destatasi, lo allontanò da sé, oppure quando Eracle, avendo succhiato più latte di quanto la sua bocca ne potesse contenere, lo rigurgitò. In ogni caso, Era fu la madre adottiva di Eracle, seppure per breve tempo, e i Tebani perciò lo considerano addirittura suo figlio e dicono che egli si chiamava Alceo prima che la dea lo allattasse, e gli fu poi mutato il nome in onore di lei.

fiero gli mostrò i serpenti che egli stava strangolando, uno per mano. Appena furono morti, Eracle rise, fece balzi di gioia e gettò i rettili ai piedi di Anfitrione. Mentre Alcmena confortava l’atterrito Ificle, Anfitrione fece coricare Eracle, gli rimboccò le coperte e tornò a letto. All’alba, quando il gallo ebbe cantato tre volte, Alcmena fece venire il vecchio Tiresia e gli parlò del prodigio. Tiresia, dopo aver previsto future glorie per Eracle, consigliò ad Alcmena di innalzare un rogo con legna secca di erica, pruno selvatico e rovo, e di bruciarvi sopra a mezzanotte i serpenti. Il mattino seguente un’ancella doveva raccogliere le loro ceneri, portarle sulla roccia dove un tempo stava accoccolata la Sfinge e spargerle ai quattro venti, per poi fuggire senza voltarsi mai. Al suo ritorno bisognava purificare il palazzo con fumi di zolfo e acqua di sorgente salata, e corornarne il tetto con rami di ulivo selvatico. Infine, dovevasi sacrificare un cinghiale sul sommo altare di Zeus. E Alcmena fece tutto ciò. Ma altri dicono che i serpenti erano innocui, e posti nella culla da Anfitrione stesso che voleva sapere quale dei due gemelli fosse suo figlio, e lo seppe.

Giovinezza di Eracle – Quando Eracle non fu più un bambino. Anfitrione gli insegnò a guidare il cocchio e a girare attorno alla meta senza sfiorarla. Castore gli diede lezioni di scherma, lo istruì nell’arte di maneggiare le armi e nella tattica di cavalleria e fanteria. Uno dei figli di Ermete fu il suo maestro di pugilato: o Autolico o Arpalico, così orrendo a vedersi quando combatteva che nessuno osava affrontarlo. Eurito gli insegnò a maneggiare l’arco, o forse lo fu scita Teutaro, uno dei mandriani di Anfitrione, o forse lo stesso Apollo,5 Ma Eracle superò tutti gli arcieri che fossero mai esistiti e persino il suo compagno Alcone, padre di Palerò l’Argonauta, che sapeva trapassare una serie di anelli posti sugli elmi dei soldati in fila o fendere una freccia in bilico sulla punta di una lancia. Un giorno, quando suo figlio fu attaccato da un serpente che lo avvolse nelle proprie spire, Alcone scoccò una freccia con tanta abilità da uccidere il serpente senza nemmeno scalfire il ragazzo. Eumolpo insegnò a Eracle a cantare e a suonare la lira; mentre Lino, figlio del dio del fiume Ismenio, lo introdusse allo studio della letteratura. Un giorno, durante l’assenza di Eumolpo, Lino volle dare a Eracle lezioni di lira; il ragazzo si rifiutò di seguire princìpi diversi da quelli impartitigli da Eumolpo e, fustigato in punizione della sua caparbietà, uccise Lino con un colpo di lira. Processato per assassinio, Eracle citò la legge di Radamanto che giustificava l’uso della violenza contro un aggressore, e si assicurò così l’assoluzione. Anfitrione, tuttavia, temendo che il ragazzo potesse commettere altri crimini, lo mandò a pascolare le mandrie in un suo possedimento agreste, e colà egli visse fino al suo diciottesimo anno, sopravanzando tutti i coetanei per statura, forza e coraggio. Fu prescelto per reggere l’alloro durante la processione di Apollo Ismenio e i Tebani ancora conservano 11 tripode che Anfitrione consacrò per lui in quella occasione. Non si sa chi insegnò a Eracle l’astronomia e la filosofia, però egli era assai dotto in ambedue gli argomenti.

Aspetto fisico di Eracle – Di solito si attribuisce a Eracle una statura di quattro cubiti. Ma poiché egli misurò col proprio passo lo stadio di Olimpia, fissandone la lunghezza in seicento piedi, e poiché gli stadi greci di epoca più tarda, lunghi teoricamente seicento piedi, risultarono molto più corti di quello di Olimpia, il saggio Pitagora ne dedusse che la lunghezza del passo di Eracle, e di conseguenza la sua statura, stavano al passo e alla statura, degli altri mortali come la lunghezza dello stadio olimpico stava alla lunghezza degli altri stadi. In base a questo calcolo stabilì che Eracle era alto quattro cubiti e un piede, ma altri sostengono che egli non superava la statura normale. Gli occhi di Eracle lampeggiavano come fuoco ed egli aveva una mira infallibile, sia col giavellotto sia con l’arco. Mangiava parcamente a mezzogiorno; per cena il suo cibo favorito era carne arrostita e ciambelle d’orzo cotte alla maniera dorica; e ne divorava tante (seppur la storia è credibile) da indurre uno dei suoi mandriani a borbottare: «Basta!» Indossava una tunica corta e linda, e preferiva trascorrere la notte sotto la volta stellata anziché al coperto.Una profonda conoscenza della scienza augurale lo induceva a salutare con gioia il passaggio di avvoltoi nel cielo, ogni volta che egli dovesse iniziare una nuova Fatica. «Gli avvoltoi», pare dicesse, «sono i più onesti fra gli uccelli: non attaccano mai le creature viventi.» Eracle si vantava di non aver mai iniziato un litigio, ma di aver sempre trattato i suoi aggressori così come essi volevano trattare lui. Un certo Termero usava uccidere i viandanti sfidandoli a battersi con lui a testate; il cranio di Eracle si dimostrò il più solido ed egli spaccò la testa di Termero come se fosse un uovo. Eracle, tuttavia, era cortese per natura, e fu il primo mortale che spontaneamente restituì ai nemici le spoglie dei loro morti perché le seppellissero.

Vai a: Il mito di Eracle (Parte 2 di 11): prime avventure e la pazzia

ll mito di Eracle, riassunto dalla versione di Robert Graves ne “I Miti Greci”. Un libro pubblicato da numerose case editrici e che vi consigliamo caldamente. Qua trovate la nostra recensione al volume di Graves.

Il piano dell’opera “Grandi Miti Greci” e recensioni agli altri volumi.

Cosa facciamo noi de La Voce delle Muse

Ti piacciono i nostri post? Vuoi sostenerci con un piccolo contributo? Offrici un caffè